目次

はじめに

第1章 私は戦後民主主義教育の第1期生

第2章 医学生時代 激動の1960年代

第3章 パリでの留学生活 フランスよもやま話

第4章 核黄疸物語 アンバウンド・ビリルビン研究あれこれ

第5章 新生児医療には大きな夢が

第6章 留学生たちとの出会い

あとがき

はじめに

新型コロナの流行で、次世代の若者たちと話をする機会がほとんどなくなりました。これまで、昔話は年寄りくさいので書きたくないと思っていたのですが、自ら平均寿命を過ぎ、おまけの人生に入ったのを機に、そろそろ回想記でも書こうという気になり始め、思い出したことを書き綴ることにします。

振り返ってみますと、1940年生まれの私は、終戦の翌年1946年4月に国民小学校に入学した、戦後民主主義教育の第一期生です。その後も、激動する昭和の節目、節目の先頭に立って生きてきた世代のような気がします。

恐らく、どの世代も体験していない、自由で、規範のない中での戦後の民主主義が、身体の隅々まで刷り込まれている世代です。今日のように多数決の論理だけで物事が進むアメリカ型民主主義は、私自身がかつて思い描いた民主主義、もっと自由で、格差のない社会とは大きくかけ離れている気がします。

今回は、私自身の人生の折り返し点、1990年代前半までを、回想記前編としてまとめ、戦後の昭和のようすをお伝えできればと思います。これからも、脳の奥底から旧い記憶が思い浮かべば、その都度書き加えていきたく思います。これまで、私のような勝手気儘な生き方を許してくれ、支えてくれた妻道子、家族をはじめとして、国内外の同僚・仲間や先輩に感謝を捧げたいと思います。

2021年10月末

第1章 私は戦後民主主義教育の第1期生

第1話 生まれて間もなく太平洋戦争へ突入

第2話 民主主義教育の第1期生

第3話 戦後たった5年で明るい光が

第4話 中・高校時代は高度経済成長期

戻る

第1話 生まれて間もなく太平洋戦争へ突入

私は、尼崎市開明地区という阪神尼崎駅南の旧市街で、1940年2月に生まれました。真珠湾攻撃は翌年の1941年12月8日です。3年後の1944年11月に、アメリカ軍はマリアナ諸島の基地からB29爆撃機部隊による日本本土への空襲を開始しました。

東京、川崎、横浜、名古屋、大阪、神戸という大都市が次々と爆撃目標となり、私が住んでいた尼崎も大阪に付随する大都市域として、再三にわたり空襲を受けました。

疎開したその夜に、B29爆撃機による空襲

1945年3月13日夜から14日未明にかけての焼夷弾空襲で、自宅が炎上しました。私自身はまだ5歳になったばかりでハッキリとした記憶はありませんが、母親がその時の恐ろしさ、苦労について、再三再四、話してくれました。

自分の住んでいる所が爆撃目標として位置付けられていることは、地区の住民には予測できていたようです。幸運にも、空襲当日の13日の昼の間に、父親が必要最小限の家財道具を積んだ荷車に私を乗せ、10kmほど離れた尼崎市稲葉荘という田園地帯に疎開し、辛うじて難を逃れました。でも、妹の出産を直近に控えていた母親だけは、すでに爆心地の産院に入院していました。周囲一帯が炎上する中で一夜を過ごすことになりましたが、無事出産を終えたそうです。

神戸大空襲の記憶

稲葉荘への疎開後も、アメリカ軍による焼夷弾攻撃は日増しに激しくなり、空襲警報のサイレンがなると、防空頭巾をかぶり、防空壕に避難したことをよく覚えています。

神戸市内には、川崎航空機(現川崎重工業)、川西航空機(現新明和工業)といった航空機メーカーが存在していたことから、激しいアメリカ軍の攻撃目標となり、市街地は壊滅的打撃を受けました。6月5日の神戸大空襲の模様は、父親に手を引かれ、自宅近くの武庫川の堤防から見ていましたので、鮮明に脳裏に焼きついています。

阪神淡路大震災で一晩中夜空を真っ赤に染めていた神戸長田と、空襲時の光景には重なるものがあります。

第2話 民主主義教育の第1期生

終戦の翌年4月に、国民小学校に入学しました。しばらくは、教科書も鉛筆もノートもありませんでした。ランドセルだけは、従兄のお下がりの牛皮のものを担いでいました。学校は二部授業といって、早行きと遅行きがありました。学校で何を学んでいたのか、全く記憶にありません。

新しい戦後の教育改革として、連合軍総司令部の指導・監督のもとに、学校教育法が制定され、新制小中学校が発足したのは、私が小学2年生になった1947年の春です。私が入学したのは1946年4月ですから、最初の1年間は何か空白だったようです。

戦後教育は、戦前の教育とは対照的に道徳・修身は一切なくなっており、規範のない、自由なものであった気がします。当時の教育こそが民主主義教育なのだと、戦後75年を経った今、改めて感じます。決まったモデルがないために、自由気ままに、自らの考えで物事に取り組んでいくのが、われわれの学年の習性になったようにも思えます。

軍用ジープが行き交う国道2号

私が住んでいた稲葉荘と武庫川を挟んで対岸にある甲子園ホテルが、米軍に接収されており、朝夕にはジープなどの軍用車が国道を行き交っていました。兵士たちが沿道に子どもを見つけると、チョコレートやチューインガムなどを放り投げてくるのです。当時の私は成長盛りで空腹であったと思いますが、なぜか、それに手を出した記憶は全くありません。

自然との触れ合い

私は小学校4年生まで、周りには田んぼばかりの稲葉荘で過ごしました。夏には田んぼの間を流れる小川でドジョウやタニシをとり、秋にはイナゴをとって持ち帰ると、母が食材として重宝してくれました。

夏には近所の友だちと、武庫川に泳ぎによく出かけました。川での遊泳は、突然深瀬があったりして、毎年命を失う子がいたようです。父親が、竹を焼いて折り曲げ作ってくれたソリで、草の生い茂る土手の上から滑り降りていました。

今でも悔しい思い出

私は体格が良かったので、年長の男の子とよく遊んでいました。その子はどこで手に入れたのか、1匹のヤンマ(大型のトンボ)の胴体に糸を結びつけ頭上に飛ばすと、別のヤンマが寄ってくるのです。

いとも簡単にそれを網で捕まえています。指をくわえて見ていた私に、捕えたヤンマの1匹を惜しそうにくれました。

早速、家に持ち帰り、胴体に糸を結わえて、同じように飛ばしたのですが、私のヤンマには他のヤンマが全く近づいてきません。その子がおとりにしていたのは、雌ヤンマだったのです。その後も雌ヤンマを手に入れることができなかった無念さは、今でも残っています。

私は運動が大好きでしたので、近隣の男の子たちと、来る日も来る日も、日が暮れるまで野球をしていました。「阪神タイガースこどもの会」にも入会しました。甲子園球場での集いに参加し、土井垣、藤村、別当、若林らの有名選手を近くでみられたのは、楽しかった思い出のひとつです。

映画「鐘の鳴る丘」に涙

小学3年生の時に、先生に引率されて、生まれて初めて観たのが、映画「鐘の鳴る丘」です。筋書きはよく覚えていませんが、一コマ、一コマの画面からの衝撃が、脳裏に刻まれ、同級生とともに涙した記憶だけは鮮明です。

「鐘の鳴る丘」は、1947年(昭和22年)から1950年(昭和25年)まで、NHKラジオで放送された菊田一夫原作の人気ドラマです。1948年(昭和23年)に、松竹で映画化されました。そのあらすじは、戦地から復員した主人公修平が、不幸な子どもたちを明るく導こうと、信州の緑の丘の上に少年の家をたてて暮すという、戦災孤児救済問題をテーマにした作品です。

私が覚えているのは、戦災で家や家族を失った孤児たちが、肩を寄せ合って野宿し、駅で靴磨きをし、盗みやケンカに明け暮れ、生きる望みを失いかけている浮浪児たちの姿です。野坂昭如の小説「火垂るの墓」と重なるところが多々あります。当時の私も、つぎの当たった衣服をまとい、食糧難の中にあったと思いますが、戦災孤児たちの姿を見て、両親と一緒に同じ屋根の下で過ごせている自分に、幸せを噛み締めていたに違いありません。

第3話 戦後たった5年で明るい光が

終戦からわずか5年で、日本は戦後の暗い時代を抜け出したと言われています。1947年8月当時、上野駅周辺に3万5千人近くいた浮浪児が、一人また一人と街を離れていったそうです。

私自身も、小学5年生の春から、小児科医院を開業していた叔父が急逝したために、母がその後を継ぐことになり、再び生家に近い旧尼崎市街の寺町に戻ることになりました。もうその時には、私の周りの人たちは、不自由のない日常生活をとり戻していたように思います。

日本の経済復興の裏には、アジア隣国の戦火が

第二次世界大戦直後から、アジア・アフリカの植民地では、支配国である連合国に対して独立運動が激化、急速に表面化した米ソの「冷戦」のもと、大規模な国際紛争が各地で勃発していました。占領軍の支配下にあった日本は、隣国での朝鮮戦争(1950〜53)による特需で、大きく経済復興に結びついたようです。

さらに、フランスの植民地からの独立を目指していたベトナムに対するアメリカ軍介入によるベトナム戦争は泥沼化し、1975年まで続くことになります。ここでも、日本は軍隊こそ派遣していませんが、日本から多くの軍事資材が運び込まれ、東アジアにおける独立戦争に伴う軍需景気が、戦後日本の高度経済成長を支えていたようです。

最近再び、「自由で開かれたインド太平洋」戦略という言葉を耳にしますが、私と同世代か上の世代にとって何かキナ臭い、不吉な予感がしないでもありません。

サンフランシスコ講和条約

日本と48の連合国との間に結ばれた第二次世界大戦終結のための平和条約が、1951年9月8日サンフランシスコで調印されました。時の日本代表は吉田茂首相です。

当時、私は小学6年生でした。それまで街中で日の丸の旗をほとんど目にしなかったのですが、この時には至る所で日の丸の小旗がうち振られ、日本中がお祭りモードでした。これで、敗戦国日本が、再び国家として国際社会から認められたという安堵感があったようです。

この条約は、日本の主権・平等を承認するものでしたが,外国軍隊の日本駐留継続は認めたままでした。さらに、同時に締結された日米安全保障条約により、その後の日本は対米従属下に置かれたままの状態が今も続いているのです。

第4話 中・高校時代は高度経済成長期

1950年代に入ると、何もかもが新しく生まれ変わっていく時代でした。私は、中学は芦屋市立山手中学校、高校は兵庫県立神戸高校に通いました。

中学入学時(1952年)は、床板が軋む木造の仮設校舎でしたが、1年生の2学期からは、山手に聳える白亜の新校舎に移りました。阪神芦屋駅から30分以上かけて急坂を毎日通い、足腰が鍛えられました。

高校も同じく、六甲山の中腹です。眼下には、神戸港から阪神間、大阪まで、大阪湾全体を見下ろせました。でも、神戸製鋼所の林立する煙突からの黒煙が、風向きによって校舎に押し寄せてきました。

大型の超豪華外国客船が神戸港に入港する時には、授業中の静かな教室に、汽笛が響き渡ってきます。下校時には、友人と船内見学に行き、外国人船員と英語で話せたことは素晴らしい体験でした。

柔道部活に明け暮れた日々

高校に入学するや、すぐに父親の勧めもあり、柔道部に入ることにしました。中学時代にも多少の経験があり、体型的にも柔道が適していると判断したからです。

柔道・剣道などの日本の伝統的な格闘技は、戦後数年間、進駐軍により禁じられていました。神戸高校の前身の神戸一中には、講道館柔道の創始者嘉納治五郎先生という大先輩がおられます。ところが、私が入部した時には、柔道場はなく、図書館横の場所を仮道場として使っていました。練習前には畳を担いできて敷き、練習後はまた元に戻すという日々でした。

私たちの学年は、これまでの先輩よりも人数も多く、兵庫県大会では上位に食い込める存在でした。当時は、大学受験は二の次、3年生の秋のインターハイの大会が終わるまで部活を続けるのが当たり前でした。

練習が終わり、帰宅し、夕食が済ませ、机の前に座ると、途端に睡魔に襲われます。そのようなときは、躊躇なく布団に入り、朝早く起きて、勉強することにしていました。

中高の友人は、生涯の付き合い

中高の友人は、異なる分野に進みました。現役時代は、お互い仕事に追われて、同級生同士で集まる機会はなかなかありませんでした。歳を重ね、現役を退いた今、職場の仲間との親交が日々希薄になる中、同年齢の中高の同級生とは、互いの生活環境も似ていることから、再び親交が深まっています。

第2章 医学生時代 激動の1960年代

第1話 医学生時代

第2話 小児科に入局した頃 1965年

第3話 大学紛争の渦中で 1960年代後半

第1話 医学生時代

私は、1958年に神戸医科大学の医学進学課程のある姫路工業大学に入学しました。2回生の時には、日米安保反対の提灯デモが、姫路城の周りで連日繰り返されており、同級生数名と文化人団体の中に紛れて参加したことがあります。

3回生になった1960年4月から、湊川神社の北にある神戸医科大学で医学を学び始めました。医学部の授業は他学部とは違い、どの科目も実習時間が長く、1年生の時には1年間近く解剖実習を受けたように思います。実習に出席しなければ単位が取れないので、慌ただしい4年間が夢のように過ぎました。

60年安保闘争とインターン制度廃止運動

1959年から1960年にかけて、日米安保条約の改定を巡って、学生の反対運動が全国的に広がったのが、60年安保闘争です。6月15日には、全学連が、国会構内になだれ込むなど警官隊と激しく衝突し、学生・警官双方の重軽傷者は数百人にのぼりました。この衝突で東大生、樺美智子さんが死亡されました。彼女は、私の中高ともに2年先輩であり、高校時代は自治会の役員もしておられ、われわれの憧れのマドンナでした。

当時は学生運動が盛んで、私自身も日米安保反対運動で米国領事館へのデモに参加し、学部3年になった頃にはインターン制度無用論が湧き上がり、しばしば集会を開いていました。結局、われわれの学年は従前通りにインターンを済ませたのち、医師国家試験を受験しましたが、数年後には、激しいインターン・ボイコット運動の末、廃止されました。

卒業式の1週間前に、医学進学課程からのクラスメートの道子と結婚しました。披露宴はクラス会のようなものでした。金婚式どころか、もうすぐ60年になります。道子が大きなお腹で、仰向けに寝て国家試験の勉強をしていたのが思い出されます。

無医村でのボランティア活動

課外活動で一番記憶に残っているのは、社医研(社会医学研究会)でのボランティア活動です。毎年、夏休みには、兵庫県北部の鳥取県との境にある湯村温泉から、渓谷沿いに10数キロ登った人里離れた山深いところにある岸田地区という無医村に行きました。冬は雪深いこの地区には但馬牛の畜産農家が多く、大きな親牛が飼われていました。普段は訪れる人もないため、私たちは大変歓迎されていました。

今から思えば、卒後2、3年目の先輩医師をリーダーに、医学部学生や看護学生が10数名参加した、合宿生活です。検診といっても、血液検査はまだ一般的でなく、尿検査、検便虫卵検査と血圧測定くらいだったと思います。

国民皆保険、厚生省と日本医師会の抗争

国民全員が何らかの公的医療保険制度に加入する、国民皆保険がスタートしたのが1961年4月です。世界的に見て日本が自慢できる国民皆保険制度は、日本医師会と厚生省(現厚生労働省)の激しい抗争の末にできたものです。

日本医師会は、国民皆保険の実施を前にして、診療報酬の引き上げや、制限診療(保険診療で認められる診療行為の範囲を事前に決めること)の撤廃を強く主張、自らの主張を通すため、保険診療のボイコットに相当する「保険医総辞退」や、都心での集会を行っていました。

当時の日本医師会は、医師の団体ではありますが、「国民の健康・医療を守る責任のすべては医師にある」という強い使命感を持っていたように思います。

ポリオの流行と生ワクチン

ポリオウイルスは、脊髄の運動神経細胞への親和性が高く、子どもの身体に重大な障害や麻痺を起こす疾患で、その後遺症を持ち続けている方は、今日でもたくさんおられます。

学生時代の臨床実習で内科病棟に行くと、ポリオウイルスが原因で呼吸筋が麻痺し、自立呼吸ができなくなり、「鉄の肺 (陰圧式人工呼吸器)」の助けで、生活されている患者さんがおられました。ポリオは世界中で流行しており、日本でも1960年に、北海道を中心に5,000名以上の患者が発生する大流行があり、大きな社会問題となっていました。

日本では、注射用のソークワクチンの国内生産が追い付かず、輸入も不十分だったため、深刻なワクチン不足が発生し、各地でワクチンの奪い合い騒動が起きました。国民の声に後押しされて、厚生省は、1961年にソ連から生ポリオワクチンを緊急輸入し、一斉に投与したところ、流行は急速に終息したという歴史があります。

60年後のいま再び、新型コロナ流行対策でも、諸外国に比べてワクチン接種での対応の遅れがみられるのは、日本人の性癖でしょうか。

第2話 小児科に入局した頃 1965年

なぜ、小児科医を目指したか

私は、小児科医院を開業していた母親に育てられ、叔父と従兄も小児科医だったので、小さい頃から、小児科医は人の役に立つ、やりがいのある仕事と感じていました。中学生の頃には、多くの友人たちは、医師の家系にある私は「小児科医」になるものと決めつけており、私もその気になっていたようです。

学生時代の臨床実習で小児病棟を訪れると、日当たりの良い最上階に位置していたこともありますが、他の病棟では見られない明るい雰囲気がいつも漂っている感じでした。病める子どもたちに接する看護師さんをはじめとするスタッフの立ち居振る舞いが、そのようにさせていたのでしょう。

私が神戸医科大学を卒業したのが、昭和39年(1964年)で、東京オリンピックの年です。1年間の神戸医大附属病院でのインターンを済ませ、医師国家試験にも合格し、医局から特段の勧誘を受けることもなく、当然のように平田美穂教授の小児科の門を叩いていました。初顔合わせでは、何と同じ神戸医科大学出身の同級生が6名も集まっていました。

いろんな伝染病が流行っていた

1965年当時は、毎年、冬には麻疹が大流行していました。初めて麻疹患者の口内を診た時の粘膜の異様な発赤、コップリック班は、あまりにも教科書通りで印象的でした。

わが国では、1966年に、KL法(不活化ワクチンと生ワクチンの併用)による麻しんワクチン接種が開始されました。当時の生ワクチンは副反応が強く、その反応を軽減する目的で、不活化ワクチンとの併用で実施されていましたが、異型麻疹等の問題がありました。1969年から、新たに開発された高度弱毒生ワクチンに切り替えられ、安全に接種できるようになりました。

その後、次々と各種感染症に対するワクチンが開発され、入局年度が1年違うだけで、感染症に対する臨床体験がかなり異なりいます。

下痢・脱水で乳幼児が死亡

夏には、法定伝染病の赤痢や腸チフス(サルモネラ症)が流行していました。毎年流行するのは特定の地域の病院で、大学から交代で出張・応援に駆けつけていました。

秋も終わりに近づくと、乳幼児で激しい下痢を伴う冬季白色便下痢症、白痢が毎年のように流行します。コレラ便に似た米のとぎ汁様の白っぽい下痢便を出すので、小児仮性コレラとも呼ばれ、激しい脱水を伴い、救急室で死亡する例もありました。その後、その原因がロタウイルスによる下痢症と判明しました。

入局当時は、輸液といえば、大腿四頭筋に太い針を挿入し、泣き叫ぶ子を押さえつけながら、「大量皮下注射」するのが主流でした。その後、静脈切開や手作りの留置針で試行錯誤しながら、静脈確保を試みたこともありました。これらの腸管感染症は、1970年代に入ると、あっという間に見られなくなりました。井戸水が水道水になり、下水道の整備が進んだからです。

第3話 大学紛争の渦中で 1960年代後半 戻る

1960年代後半には、学生によるベトナム戦争への反戦運動が、フランスを発端に世界中で展開されており、大学以外でも市民によるさまざまな反体制運動で盛り上がっていました。

こうした時代にあって、東京大学では1968年1月末に大学本部のある安田講堂を学生が占拠、警察機動隊が本郷キャンパスに突入するという大学紛争に発展し、全国の大学に飛び火しました。医学部には、インターン制度廃止を訴える全国医学生連合(医学連、のちに青医連)があり、さらには無給医制度という時代遅れの体制が残っていたことが、紛争の火種となりました。

「ゲバラの日記」と「都市の論理」

1960年代は、科学技術の進歩により、欧米諸国では大きな経済的発展を遂げ、物質的に豊かな社会になりましたが、格差社会が露わになったことが、世界中を巻き込んだ学生運動の背景にあったようです。

当時の学生運動家によく読まれていた本が、カストロとともにキューバ革命の立役者の一人であった、チェ・ゲバラの「ゲバラの日記」と羽仁五郎の「都市の論理」です。「都市の論理」では、社会改革を実現するには、家族関係そのものの否定が不可欠だとの主張されていました。

「小児科無給医会」を結成

全国の医学部では、学生を中心に若手医師をも巻き込んで、研修医制度を巡って教授会と対立し、無期限ストライキなど、学生と大学との対立状態が続きました。

私たちの小児科医局でも、全国的な動きに呼応して、39年卒と40年卒を中心に「小児科無給医会」を結成し、「無給医制度の廃止」と「学問と研究の自由の保証」を旗印に、当時の教授平田美穂先生を中心とした「小児科教官会議」と対峙していました。全国的な大学紛争はその後も数年続きましたが、昨日まで同じ釜の飯を食っていた先輩、後輩の気まずい対立は、長くは続きませんでした。

当初、私は先頭に立って医局解体を叫んでいた一人でしたが、もう30歳近くなり、妻や3人の子どもがいる身、徹底的に改革を目指して踏ん張るだけの意欲を持ち合わせていないことに気づきました。40年卒の根岸先生が、同門会誌に松尾保名誉教授への追悼文に触れられているように、われわれに直接研究指導を行ってくださった松尾保先生をはじめ、多くの先輩の先生を困らせ、申し訳なく思っています。

大学を離れることに

私自身は大学医局内に居り場がなくなり、新しくできた明舞団地の病院に、一人勤務することになりました。連日100名以上の患者が押し寄せてきましたが、人手のなくなった大学医局に応援を頼むこともできず、黙々と働いた日々でした。

ある日、大学の助教授をしていた従兄から、「おまえは米国領事館へのデモに参加していたから、アメリカ留学は無理だろう。フランスのパリ大学はどうか?」という助言がありました。かねてより、外国留学を夢見ていましたので、早速フランス語の勉強を始めました。三宮にあるフランス語教室に通い、ラジオ・テレビのフランス語講座を聴き、何とか年末に行われるフランス政府給費留学生試験に合格し、翌年4月に渡仏することになりました。

第3章 パリでの留学生活 フランスよもやま話

第1話 フランス語研修の5ヶ月間

第2話 パリでの生活のはじまり

第3話 パリでの研究生活

第4話 フランス革命とベルエポック

第5話 フランスよもやま話

フランス語学研修の5か月間

大阪万博が開催された1970年春から、フランス政府給費留学生として、パリ大学医学部Port Royal病院新生児研究センターのMinkowski教授のもとに留学することになり、最初の5か月間の語学研修は単身で行くことにしました。

生まれて初めの飛行機

国内線も含めて初めて乗る飛行機です。羽田発モスクワ経由のAir Franceのジャンボ機でパリを目指しました。当時は日本発着の国際便でも日本語のアナウンスは全くなく、フランス語が十分に聞き取れず、心細い思いでシートの上で固まっていました。

当時のパリでは、テレビが日本よりも数倍高価で、手に入りにくいという従兄の忠告があり、神戸の免税店でソニーのテレビを調達し、機内持ち込みをしたものですから、身動きできない状態でした。

この話をすると、いつも家内は「ひとりで5歳、3歳、1歳の3人の子どもを連れ、大きなトランクを持ち、しかも南回りの便で、丸2日をかけてパリまでやって来た私の大変さとは比べものになりません。」という答えが返ってきます。

ブザンソンでの語学研修

パリに着くと留学生センターの方の出迎えを受けました。翌日には、パリから列車で3時間ほど南東へ向かったところ、スイス国境近くに位置するブザンソンにあるフランス語学研修センターに連れて行かれました。ジュラ山脈から流れるドゥー川と丘陵の自然の要塞に囲まれた、ローマ時代からの古い歴史ある街ブザンソンは、国際音楽祭など芸術面でもよく知られています。

フランス語学研修センターでは、フランス政府給費留学生20数名(うち10名が医学関係者)とともに、2か月間の特訓を受けることになりました。日本からの留学生は別々のクラスに分けられ、いろんな国からの語学研修生と一緒です。

私のクラスには、ドイツ、オランダ、ソ連などのヨーロッパ圏、アルジェリア、モロッコなどのアフリカ勢、ニカラグア、メキシコなどの中南米からと、世界各国の人たちと出会いました。お互いに語学研修の身、身振り手振りでの会話です。専門分野も異なり、何の共通性もないので、他愛も無い話ばかりしていたと思います。

ニカラグアからの研修生

一番記憶しているのは、ニカラグアからの研修生が、「君はヒロヒトを尊敬しているか?」といきなり問いかけてきたことです。日本にいると、天皇陛下を日常の話題にすることは滅多になく、お名前でお呼びすることなんてありませんでした。しばらくして、ようやく質問の意味が理解でき、「もちろん、イエスだ」と返答しました。

「ところで、君は君の国の大統領を尊敬しているのか?」と私が問い返すと、彼は自分の唇に指を当て、「私にそのような質問をしないでくれ」と小声で答えました。

勝手な奴だとその時は思ったのですが、当時のニカラグアは政治情勢が極めて不安定で、その後ゲリラ戦争が激化し、10年の永きにわたって内乱が続きました。あの彼は、その後一体どうしているのだろうかとやけに気がかりです。

宿舎では、いろんなワインを買い込んできて、学生時代に戻った気分で、夜遅くまで日本人同士で歓談していました。精神科医2名の他は、みんな異なる専門分野の医師の集まりです。

南仏モンペリエでの3か月間

7月から、医学関係の留学生は南仏のモンペリエに移り、さらに3か月間の語学研修が続きました。振り返ってみると、これはフランス政府の粋な取り計らいです。フランスは、日本人には想像もつかないバカンスの国です。夏休みが2か月間、その間はパリからパリ人がいなくなるという国です。

南フランスにある地中海沿いの都市モンペリエには、多くのバカンス客が国内外から訪れます。モンペリエ大学医学部は、ヨーロッパ最古の医学部として有名で、14世紀には、ヨーロッパの医学研究の重要な拠点のひとつだったそうです。

仲間の車、ワーゲンに乗せてもらい、アビニョンにあるローマ時代の見事な水道橋ポン・デュ・ガールや、数多くのローマ時代の遺跡を巡り、またスペイン国境を越え、物価の安いバルセロナまで買い物に出かけたこともありました。

第2話 パリでの生活のはじまり 戻る

いよいよ10月からは、日本から家族も到着し、念願のパリ生活の開始です。アパートが見つかるまでの間、しばらくはモンマルトルの丘のサクレクール大聖堂のすぐ近くの、ベックレル・ホテル(Hôtel Becquerel)に仮住まいすることにしました。

ここは従兄のお勧めであり、長く続く石段、整然と並ぶアパート、フランス映画によく出てくる素晴らしいロケーションでの、夢のような生活を楽しみにしていました。ところが、当時のパリは東京よりもはるかに物価高の時代、1ドル360円の時代で、1フランは70円以上していました。仏政府からの給費額は、当然親子5人を想定したものではなく、貧乏生活の始まりです。

Hôtel Becquerelでの生活

パリには4つ星の高級ホテルはたくさんありますが、Hôtel Becquerelは星1つの安ホテルです。薄暗い部屋には、ベッドが2つと丸テーブルが1つ、キッチンはなく、バスタブは付いていたのですが、なかなかお湯が出ず、トイレもしばしば詰まり、コンシエルジュを呼ばねばなりませんでした。

道子はフランス語を日本で学んできたとはいえ、慣れない市場での買い物に苦労し、仕入れてきた食材をビデの上に敷いた板の上で調理し、夕食にはキャンピング・ガスの上に、飯盒をのせて炊いたご飯を食べていました。

私が研究センターに行き留守をしている時には、道子は3人の子を連れて、サクレクール大聖堂やテアトル広場にいつも出かけていました。すると、観光客がジャポネの子どもがいると物珍しそうに近づいて来たそうです。

何しろモンマルトルの丘一帯は、パリで最も多くの観光客が訪れる地域です。当時、日本人の団体客といえば、「ノウキョウ」です。「ノウキョウ」が「農協」のことであることを、しばらくしてから知りました。

私は、連日のようにパリの留学生会館や日本人館Cité Universitaire を訪れ、何とか手頃な価格のアパートと中古の車、プジョー404を手に入れることができました。アパートは前に日本人留学生家族が住んでいたところ、車も日本の商社の方から譲り受けたものです。

右側のビルがHotel Becquerel

パリ郊外のクラマール (Clamart)に

新しい住まいのクラマールは、モンマルトルとは正反対のパリの南方にあり、モンパルナス駅から電車で約15分の閑静な住宅街です。この地を選んだのは、私の留学先であるパリ大学新生児研究センターが、モンパルナス駅から歩いて15分くらいのところだったからです。

ここは2DKで、日本にいるのと変わらない生活が始まりました。しかし、電化製品は日本に比べ法外に高く、テレビは日本から持参していましたが、洗濯機も冷蔵庫もない生活を帰国するまで続けていました。息子の同級生で近くに住むフランス人歯科医の息子が、夕方になるとテレビを観にやってきて、ひとりで笑って楽しんでいました。われわれ家族は、まだまだテレビのフランス語を理解できていませんでした。

休日には、パリ市内の観光や近くのベルサイユ宮殿、ムードンの森にもよく出かけました。たまに夜に招待を受けた時は、同じ留学生仲間の和田(旧姓天川)博子先生や山中一郎さんにお願いして、子どもたちの面倒を見ていただきました。

フランスのバカンスは長い

何しろ日本と違いフランスは休日が多く、特に夏休みが長いのには戸惑いました。だんだんと休暇を取ることに慣れて、車にガスコンロや鍋を積み込み、ヨーロッパの各都市を家族で旅していました。レストランで食事すると高価であり、子どもたちの口にも合わないために、先々のホテルでは自炊をして旅を続けていました。 Hôtel Becquerelでの生活体験が役立ちました。

2年目には、友人の吉岡巖君が同じく家族連れでフランス北部の町リールに留学してきたので、よく一緒にベルギーやオランダに旅行に出かけました。1971年の第13回国際小児科学会がウイーンであり、平田美穂先生ご夫妻や竹峰久雄先生らにお会いしました。ウイーンの森で炊いたご飯でにぎった道子手作りおにぎりの思い出を、お会いするたびに話して下さいました。よほど感激されたのだと思います。今なら外国のコンビニでも手に入るか?と思いますが。

スイスからアルプス越えでイタリアに行ったり、ピレネー山脈、アンドラ公国を通ってスペイン、ポルトガルまでミシュランの地図を頼りに旅を続けていました。

ウイーンでの国際小児科学会

第3話 パリでの研究生活 戻る

パリ大学医学部新生児研究センターは、パリの南部、リュクサンブール公園の南端に位置するCochin病院群の一角にあるHôpital Port Royalに附属した新しい5階建ての建物です。

A.Minkowski 教授と初めて面会

5か月間の語学研修の後、10月1日から、いよいよパリ大学医学部新生児研究センターに出務です。センター長のA.Minkowski 教授に、初めてお会いすることになりました。

たどたどしいフランス語で自己紹介していると、せっかちな彼は、私が話すのを遮り、「君は英語でなら話せるのか?」と問いかけられました。日本で6か月、フランスで5か月間の語学研修は何だったのかと落ち込んだのをよく記憶しています。

チューターを務めてくれるR. Lardinois博士と一緒に研究するようにと指示されただけで、早々に退室しました。何しろ、彼は何事にもせっかちな性格らしく、かつ多忙で、オフィスにいる時間も限られていたそうで、私にだけでなくフランス人の研究者に対しても同様だったようです。

Lardinois博士との2年間

Minkowski 教授とは違い、Lardinois博士は大変穏やかな人柄で、私の話にゆっくりと耳を傾けて下さいました。彼はベルギー人で、2年前まで米国のスタンフォード大学で生化学の研究を行なっており、日本人は語学が不得手であることをよく知っていたのが幸いしました。

私の研究課題は新生児黄疸に

Lardinois博士から日本で何の研究がしていたのかと問われて、新生児黄疸に関する研究をしていたと答えると、即座にそれを続けるようにとのことでした。Lardinois博士自身もスタンフォード時代からの研究の継続として、胎児アルブミンの研究を続けていたので、うまくマッチしたようです。

米国から出ているいくつかのアンバウンド・ビリルビンに関する論文を手渡されました。測定方法は極めて単純なもので、Sephadexカラムでアルブミン分画を吸着させ、溶出してくるビリルビンを比色計で測定するだけです。日本とは違い機器はすでに備わっており、試薬類も容易に手に入り、1か月もしないうちに測定法を確立することができました。

当時のNICU(新生児集中治療室)の病棟主任であったP. Zamet医師とタッグを組んで、臨床研究がスタートしました。毎朝採血された血液が、5階にある研究室まで運び込まれてきました。その日の検体を処理するだけで、1日が終わっていたように思います。

お喋りな実験助手が助けに

Lardinois博士のラボには、おしゃべりのスペイン娘の実験助手がおり、研究上での助けというよりも、パリで生活する上でのアドバイスをくれました。彼女は、フランス語を流暢に話すのですが、興奮してくるとスペイン語訛りが強くなり、誰に対しても「ノー」とはっきりと言える気の強い子でした。

彼女は、私が話すフランス語を誰よりもよく理解してくれ、私の語学の師匠でもありました。週末、私は自宅で日本語しか話しませんので、彼女はいつも、「月曜日になるとフランス語力が後戻りする。」と嘆いてました。

Lardinois博士はベルギー人ですが、彼の奥さんはマドリッド出身のスペイン女性であり、彼はスペイン語を流暢に話します。他のラボにもスペイン語を話す人が少なくなく、昼休みにはスペイン語が飛び交っていました。

センターにはいくつかのラボが

隣には、新生児の脳病理学で世界的に有名なLarroche教授のラボがあり、同じ神戸大学出身の和田博子先生が私より1年前から来ておられました。当時は未熟児死亡率がまだ高い時代で、毎日のように病理解剖が行われており、彼女たちによる未熟児脳の病理所見は、後々まで貴重な資料として引用されています。和田先生は、私と違いフランス語が堪能で、私が困った時はいつも彼女に助けを求めていました。

もうひとつの生化学の研究室では、ラットを用いた新生児脳の発達と栄養の研究が行われていました。Madame Rouxをはじめ女性ばかりの研究チームで、お茶とケーキをよくご馳走になっていました。

ラボでのティータイム

別のフロアには、新生児脳波の研究で有名なDryfus教授や、乳児の発達行動の研究で有名なSaint Antoine教授がおられ、Lardinois博士以外のスタッフは皆女性でした。皆さん世界的にも高名な方ばかりで、日本にも度々来られました。

初めてみた新生児集中治療室 (NICU)

4階にあるNICUに案内され、日本では見たこともなかった光景に出くわしました。気管内挿管され、人工呼吸器につながれた未熟児10名近くが、ずらりと並んでいます。となりの部屋には、頭からビニール袋をかぶせて首のところで締めて、その中に酸素を流すCPAPという治療法が、輸液療法も積極的に行われていました。

日本で行われていた「非侵襲的医療」とは正反対のアグレッシブな医療です。でも、死亡率はまだ高く、試行錯誤の連続だったようです。NICUのスタッフの方々とも仲良くなり、時間があれば、いつもNICUに入っていました。

近代新生児医療のスタートは1970年

1970年は、米国を中心にNICUが各地にでき、近代新生児医療がスタートした年だったようです。Minkowski 教授は、新生児学の創始者であるHarvard大学小児科のClement A. Smith教授の門下生であり、フランスで初めてのNICUをここパリに設立したのです。

1970年には、パリで新生児の人工換気に関する国際シンポジウムがもたれ、Clinical Pediatrics of North America雑誌にはハイリスク新生児管理の基本となる考え方、治療法が詳しく特集され、出版されました。この本は私にとって、否、世界中の新生児科医のバイブルであり、今でも大切に本棚に並べてあります。

どうやら私がパリに着いた1970年は、近代新生児医療が世界的にスタートした年だったようです。

パリに秋の訪れ

10月も半ばになると、夕日の沈むのが早まり、街のマロニエが一斉に色づき始めます。イブ・モンタンが唄うシャンソン「枯葉」の哀愁に満ちた世界が広がっていきます。夏の期間は閉まっていたオペラ座をはじめ、多くの劇場では多彩な催しが目白押し、パリジェンヌたちを楽しませます。

私たち家族にとっての1年目の秋は、冬に備えて生活を整えるだけで、週末には車で近郊の公園や森に出かけ、落ち葉を蹴散らしながら子どもたちと元気に走りまわり、お弁当のサンドイッチを頬張っていました。

神戸と違いパリの冬は夜が長い。午後3時を過ぎると、どの車もヘッドライトを点けて走っています。マイナス10度以下の日が何日も続きました。前を走る車が水分を含まぬ雪を巻き上げると、前方の視界が妨げられ、何も見えなくなります。神戸では全く経験したことがない寒さに震え上がっていました。

夜間には部屋の暖房も追いつかず、毛布の上からオーバーを重ねて寝んだ日もありました。何分にも、この寒さはパリでも例外的だということでしたが、50年前から気象というものには絶えず例外が付きまとっていたようです。

INSERM研究員に採用

あっという間に1年が過ぎ、2年目を迎えようとしたある日、Lardinois博士から、INSERM(フランス国立保健医学研究所)の研究員に採用されたという、うれしい知らせを受けました。私たち家族が、家賃代しか出ないフランス政府の留学生奨学金で生活しているとの事情を知ったLardinois博士が、気遣ってINSERMの研究員に推薦してくれたものと思います。

一気に月収が倍以上に跳ね上がり、道子も大喜びです。生活は広いアパートに移るでもなく、車を買い換えるでもなく、ただ極貧生活から抜け出しただけですが、安心して2年目のパリを迎えることができるようになりました。

その後間もなく、ニクソン・ショックで突然ドルの切り下げが起こりました。通貨の固定相場制度で1ドル=360円という時代が長く続いていたので、出国時にまとめて換金して持ってきたドルの価値が、大幅に下落しました。もし、INSERMの研究員に採用されていなかったら、途中帰国も止む無しの状況になっていたかも知れません。

世界中の研究者が集う

センターでは月に1、2回セミナーがあり、欧米各地からいろんな新生児研究者が訪れてきました。パリ・ニューヨーク間と言っても、神戸・東京間の感覚です。日本がいかに極東の国か思い知らされました。

日本でもよく知られている米国のLeo Stern博士とMH Klaus博士は、度々センターに来ておられました。恐らく何か共同研究でもされていたのでしょう。Leo Stern博士は、フランス語も実に堪能で、饒舌に話をされていました。母子愛着作用の研究で有名なMH Klaus博士は、大変物静かな方で、新生児室の保育器の上からじっと赤ちゃんの動きを観察し続けておられる姿が今でも忘れられません。

外部から高名な研究者が来られると、Lardinois博士はいつも私に紹介して下さるのですが、浅学非才な私の記憶に止めることができませんでした。セミナーでは半分程度、否、それ以下しか、フランス語を理解できていませんでしたが、推理力で必死に理解に努めていました。当時はまだスライドがなく、講演は板書で、少しでも緊張感を欠くともう闇の中です。もう少し語学力があれば、もっといろんな体験ができていたのにと悔やまれます。

フランス語で論文を作成

1年ほどして、臨床データもかなり集まったところで、フランス語で論文にするようにとの指示を受けました。日本では数編の論文を、日本語で書いた経験はあったのですが、英語で書いた経験は全くありませんでした。類似の論文を参考に、辞書を片手に、何とか仕上げることができ、Lardinois博士のところに持って行きました。

彼は困り果てた表情で、最後まで目を通してはくれたのですが、「これはフランス語の単語を使って書いてあるので、意味は理解できるが、フランス語の論文ではない。」という厳しい評価を得、全面的に赤が入りました。

フランス人は、日常会話でも実に巧みに順序立てて、話を展開させて行きます。このような話の進め方は、日本人の不得手なところで、欧文の科学雑誌に論文が受理され難かった大きな理由だと思います。

新生児豚での核黄疸実験

これまで、ラットの新生仔にビリルビンを注入し、脳のビリルビンによる変化(核黄疸)を観察する実験をしていたのですが、何分にもラットの新生仔は10g足らず、十分な血液がとれず、血液所見から核黄疸発症の可能性を知ることはできません。

ある日、Lardinois博士から、パリ大学の農学部の畜産研究所にいる豚の新生仔を分けてもらえるとのこと、取りに行くように命を受けました。仔豚では血清中にアルブミン濃度が非常に低いために、ビリルビン注入で核黄疸を起こしやすいというのが、実験動物として選ばれた理由です。

長閑なパリ郊外の農村地帯

農学部の研究所は、パリ南方の郊外、50 kmほどのところにあり、自分の車で向かうことにしました。ベルサイユ宮殿の近くを通り過ぎると、一面に広大な農地が広がり、人影は全くありませんが、フランスの地図は大変正確に、分かりやすく作成されており、道に迷うこともなく、目的地にたどり着きました(携帯電話も、ナビもない時代の話です)。

確か、生後3日目の体重1kg足らずの仔豚でした。全身まだ毛が生えておらず、実に可愛い目をして、キューキューと泣いています。段ボール箱に入れ、後部座席に乗せて、パリのラボに連れて帰りました。帰路は、自宅の近くを通るので、一度子どもたちにも見せてやろうと、自宅に立ち寄ったところ、みんな大喜びでした。

ラボに戻ると、早速実験開始です。麻酔をかけ、血管確保まではうまくいったのですが、想定外に肝臓でのビリルビン処理能力が優れており、ビリルビンをいくら注入しても、血中のビリルビンレベルが上がらず、実験は失敗に終わりました。実のところ、あんなに可愛い目、可愛い鳴き声の仔豚での実験が1回だけで済み、ホッとした思いでした。

第4話 フランス革命とベルエポック 戻る

フランス革命は、市民によりフランス絶対王政の崩壊をもたらした事件という浅い知識しかなかったのですが、パリに来て、現地の人たちと話をしていると、必ずフランス革命の話題が出ます。

大佛次郎の「パリ燃ゆ」

道子が日本を出る前に、船便で送っていた大佛次郎の「パリ燃ゆ」上下2巻がようやく届きました。この書は、1961年から1963年にかけて「朝日ジャーナル」に連載されたものの合本で、1964年に出版されたものです。1789年のフランス革命から1871年のパリコミューンの足跡を、膨大な資料をもとに描かれたノンフィクション歴史小説です。

フランス革命の発端となったのは、1789年7月14日に、政治犯が収容されていたバスチーユ牢獄への市民による襲撃です。フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットが最後に処刑されたのも、バスチーユ広場です。資本主義革命とも言える「フランス革命」は、絶対王制の法構造を打ち破り、身分制の撤廃、封建制を廃止し、私的所有を基礎とするブルジョア社会を建設したのです。

「パリ燃ゆ」には、革命の舞台となった地名や歴史上の人物名が頻繁に出てきて、流し読みできるような本ではありません。この本を日本で読んでいたら、頭の中が混乱して、恐らく最後まで読まなかったと思います。

パリ市内を歩いていると、至る所に本に出てくる人名や地名が見つかり、歴史的なモニュメントが無造作に並んでいます。パリの街が、フランス革命当時と変わらぬことが、この本を読んでよく理解できるようになりました。道子と二人であっという間に読破し、この本は留学生間で回し読みされました。

パリ祭 7月14日

フランス革命の発端となったバスチーユ監獄襲撃のあった7月14日は、パリ祭、フランス革命記念日です。世界中から多くの人々が集まり、シャンゼリゼ大通りではパレードが繰り広げられます。この日は一年中で最も盛大な祝日なので、子どもたちの学校も休校で、朝早くから良い席を求めて出向きました。

夜になると、私が住んでいたパリ郊外のクラマールでも、花火が打ち上げられ、広場では夜遅くまで、着飾った若者がダンスに興じていました。日本の村での夏祭りと同じです。

パリ祭 Clamartの町で

フランス革命から100年が過ぎて

その後、フランスは普仏戦争に敗れ、1871年3月にはパリ市民が蜂起して、世界最初の労働者政権パリ・コミューンが成立しました。しかし、わずか2か月で崩壊、その後の第3共和制も不安定な政治体制が続きました。

19世紀末には、フランスでも産業革命が進み、ボン・マルシェ百貨店などに象徴される都市の消費文化が栄えるようになり、第5回パリ万国博覧会が1900年に開催されました。

ベル・エポック(Belle Époque)

ベル・エポックとは、フランス語で「良き時代」を意味しています。厳密な定義はないようで、主に19世紀末から第1次世界大戦勃発(1914年)までのパリが繁栄した華やかな時代を指し、その文化を回顧して用いられています。

ポール・セザンヌやクロード・モネなどの印象派画家の活躍などアールヌーボーの時代でもあります。アールヌーボーとは、フランス語で「新しい芸術」を意味します。従来の様式にとらわれない装飾を施したり、当時の新素材を利用した新しい芸術が生まれました。日本の浮世絵、葛飾北斎による「富嶽三十六景」なども大きな影響を与えたようです。

モンマルトルの丘の麓にあるピガール広場は、パリ随一の歓楽街で、フレンチカンカンで有名な「ムーラン・ルージュ」などが立ち並んでいます。私が住んでいた今から50年前のパリには、この界隈の至る所に、ベル・エポックの香りが漂っていました。当時の私の小遣いでは、少し離れたところから眺めるのみでしたが。

第5話 フランスよもやま話 戻る

東京にあるフランス大使館での給費留学生試験当日、控え室で面接試験の順番待ちをしているとき、数学を専攻する受験生3人とたまたま同じ部屋になりました。

彼らは、黙々と、黒板一面に数式を書き連ねていきました。私には、彼らが何を意図して書いているのかさっぱり理解できませんでしたが、彼らの間では言葉を発しなくとも意志が通じ合っているようです。数式が彼らの言語かと思うと納得がいきました。

フランス人はさぞかし数学が得意!?

フランスといえば、デカルト、フェルマー、パスカルなど名の知れた数多くの数学者を輩出してきた国であり、数学のノーベル賞ともいわれるフィールズ賞受賞者の数は、今日でもフランスはアメリカに次いで2番目に多い国です。日本から、数学を学びにフランス留学を目指す人たちがいるのも理解できます。

「フランス人はさぞかし数学が得意なのだろう」、「フランスでは数学が文化として根付いているのだろう」との先入観を持って、私はパリに到着しました。

つり銭の計算が遅いフランス人

売店で買いものをするとき、店員の言うフランス語を正確に聞き取れないことから、どうしても少し大き目の紙幣で支払おうとします。店員は日本の店員に比べて、ゆっくりとしたペースでつり銭を計算し、日本とは違い、まずは小銭から出し、段々と大きな紙幣を渡してくれます。間違いなくお釣りをくれるのかと、いつも不安な気持ちでつり銭を受け取っていました。

Une minute(1分)とCinq minutes(5分)

Une minute、Cinq minutesは日常会話でしばしば用いられます。フランスで生活を始めた頃は、単語の意味通りに1分間、5分間のことだと思い、いくら待っていても相手がなかなか現れないのでイライラしていました。しばらくしてわかったのは、これらの数字にはあまり意味がないことです。

1分と言えば10分間、5分と言えば1時間の見当でいれば、腹も立たなくなりました。Une minuteは、「ちょっと待ってくれ」、Cinq minutesは「しばらく待ってくれ」程度の意味だったようです。

フランス語は20進法、60進法

フランス語の数の数え方はかなり複雑です。数字の苦手な方は次の部分は読み飛ばして下さい。

フランス語では、20まではそれぞれ固有の呼び名があります。21から69までの間は、日本語と同じ10進法の数え方です。しかし60からは、60+1、60+2、・・・60+9、60+10、60+11、・・・ 60+19と数えます。さらに、80~99に至っては、20×4、20×4+1、・・・20×4+18、20×4+19と数えます。この範囲では、由緒ある20進法の名残です。

20進法と60進法の混在するこの複雑な数え方が、パリの店員の暗算速度の遅さに関係しているのではと私は考えています。

一方、フランスで偉大な数学者が生まれてきた背景として、優秀な頭脳を持ち合わせた数学者には、凡人にとっては複雑すぎるこの数え方が、幼少期の脳の鍛錬に役立っているのかもしれません。絵画にしろ、音楽にしろ、芸術には数学的思考が結構あります。これがパリで芸術の華が開いた所以かもしれません。

60進法はメソポタミア文明にその起源を遡る

いまの世の中では10進法が主流ですが、1分=60秒、1時間=60分、1日=24時間(12×2)、1月は約30日(60/2)、1年=12月=365日(約30×12)のように、時の長さを捉える際に60やその子分ともいうべき12という数がしばしば使われます。

この60進法は、紀元前3,000年頃に栄華を迎えた世界四大文明のひとつである古代メソポタミア文明に、その起源を遡るそうです。

フランスことば

フランスことばは、どの言語よりも耳触りの良い、心地よい響きがあります。当時のフランス人は、英語を話せてもフランス語しか使わない国民性があると評判でしたが、日本人と一緒で、多くのフランス人は英語で話したくても話せないのが、実情のようでした。

フランスでは、幼少期からフランス語教育に多くの時間を割いています。クラマールの公立小学校に通い始めた息子の授業時間割を見て、国語の時間のあまり多さにびっくりしました。

私のフランス語は、フランス語の単語を、男性名詞か・女性名詞か、単数か・複数かに気をつけてながら、文法通りに並べたもので、何とか意味は通じましたが、フランス人が小さい時から学んできたフランス語は、詩であり、韻を踏むことの大切さです。

フランスことばは、まさに音楽です。それがフランスことばの心地よさを生み出していたのです。テレビで英語のドラマを観ていると、上品そうな美人の女優さんの話される英語が、何とも耳障りな、下品な物言いかと感じたものでした。

人気の考古学者山中のおっちゃん

パリ在住の同期の留学生とは、折にふれ連絡をとり、情報交換していました。同期の中でも、独身の考古学者山中一郎くんは、家族の一員のようなものでした。彼はいつも無精髭を生やし、風貌は古代人のようですが、大変ソフトな物言いで、わが家の子どもたちから「山中のおっちゃん」と慕われていました。

週に1回やって来て、子どもと遊んでくれた後、腹いっぱい食べて帰っていきます。彼が来るとわかると、道子は大量の食材を買いに出かけていました。

彼は誰とでもすぐに親しくなり、大変話好きな男で、他の留学生の消息などもよく知っており、話題も豊富でした。私の自宅だけでなく、ラボにも突然現れます。スタッフとも親しくなり、私が不在でも、実験助手のマリアンジュと長時間話し込んで帰っていきました。(私の帰国後も、再三ラボを訪れていたそうです。)

当時、日本のテレビではエジプト考古学がよく話題になっていましたが、彼の専門はもっと古い時代だそうで、エジプト時代は考古学のうちに入らないとよく話していました。

彼は帰国後も、時々わが家を訪ねて来てくれ、夕食を共にしました。私が接する多く人が医療関係者で、話題も限られていた中で、彼のような自由人、話題豊富な考古学者の話はいつも新鮮でした。1995年に母校京都大学の考古学講座教授となり、京都大学総合博物館館長を歴任、2013年に逝去されました。

大使館からの要請

パリでの生活に慣れた頃、日本大使館の方からラボに電話が入りました。何かと思ったら、アラブに向かう途中の政府の要人が体調を崩されたので、ホテルの部屋まで往診を依頼されたのです。

私は小児科医なのでとお断りしたのですが、強く求められて出かけたこともありました。当時の日本では専門分化がまだ進んでおらず、大学病院の救急外来でさえ内科と小児科の区別がなく、小児科医が脳卒中の患者さんを度々診ていましたので、引き受けたのでしょう。

ある日、息子が自転車で転び、頭部に外傷を負い、出血が止まらず、近くに住む留学生仲間の外科医加賀美さんのアパートに連れて行き、縫合してもらったこともありました。外科医の彼は、自宅に縫合セットを持っておられました。

商社マンのうらやましい生活ぶり

パリ勤務の商社マンのお子さんが発熱された時にも、よく往診を頼まれました。幸い入院を必要とするお子さんに一度も出会わなくてよかったと、当時を振り返り、胸をなで下ろしています。

私だけでなく、同じ留学生仲間の医師たちはみんな、パリの安アパートに住んでいましたが、さすがに商社マンたちは、同世代でも、パリ16区の高級マンション、立派なシャンデリアのある部屋に住んでおられました。フランス映画で見る世界そのものです。うらやましそうに話しかけると、「今だけ。日本に帰ればただのサラリーマン生活。」と慰めともつかない言葉をかけられました。

パリ生活で面食らったこと、困ったこと

いつもせかせかしている日本人と比べ、フランス人は仕事のペースが実にゆっくりしており、お金の出し入れの多い郵便局ではいつも行列ができています。

待っている私がイライラしし終わる頃に、フランス人(多分、外国人?)もイライラし出します。窓口の局員(中年女性が多い)に、「もっと早くしろ!」と罵声を浴びせかけようものなら大変です。しばらくは口論が続き、窓口業務は完全にストップします。急ぎでない人は、何事もないような顔で、黙って列を離れずにいます。

だが、終了の時間だけはキッチリと守ります。たとえ行列が続いていようが、申し訳なさそうな顔をすることもなく、シャッターを降ろします。ここの動作は非常に迅速です。

大学食堂で羊の脳が

パリ大学に通い始めた時には、昼食は数百人が入れそうな大きな学生食堂を利用していました。トレイを持って、好みのものを取る仕組みです。前に並んでいた学生が、冷奴によく似た形をしたものをトレイに取ったので、私も無造作にとりました。座席に戻りよく見ると、何とそれは羊の脳の半分で、解剖の脳の標本と同じ形をしているではありませんか。

でも、せっかくお金を払って取ってきたものです。目を閉じて食べる決意をしました。日本でなら醤油をかけて食べるのでしょうが、パリでは何をつけたのか?オリーブオイルにでも浸して食べた気がします。まあ、豆腐に似た食感でしたが、二度と手にすることはありませんでした。

その後、牛の病気で、脳を介して人間にも感染するクロイツフェルト・ヤコブ病が、重大な脳障害の原因として社会問題となりました。私が食したのは羊の脳で、牛の脳ではありませんでしたが、当時は少し心配しました。この食材、普通のレストランで見かけることはなく、あまり一般的な食材ではなかったようです。

ウサギや鶏がぶら下げられている

フランスでは、日曜の朝にはどの町でも市場が開かれ、大勢の買い物客で賑わいます。これらの商店の人たちは、普段はどこで何をしているのかと、いらぬ心配をしていました。商店も多彩です。野菜、果物屋はもとより、肉屋、魚屋をはじめ、ありとあらゆる食材が並んでいます。衣類、家具などの日用品もあります。

一番驚かされるのは、ウサギやニワトリの足を紐で結わえたまま、ぶら下げられていることです。日本では考えられないことで、さすがに狩猟民族の血が流れているなという気がしました。

トロの刺身を味合う

真冬になると、冷凍マグロの塊が店頭に並ぶことがあります。程よい大きさのトロ部分を買って帰り、自宅で塊の表面部分を切り落とします。その中の部分をスライスすると、トロの刺身の出来上がりです。近くに住む日本人留学生に声をかけ、お刺身パーティーです。

当時のパリの冬は、気温がマイナスの日が多く、冷凍庫がなくても、窓の外に置いて置くだけで十分冷凍保存が可能でした。

自家製の「かずの子」で正月を祝う

おせち料理の定番である「かずの子」は、日本では価格高騰し、なかなか口にできなくなっていました。お正月前のある日、同じ留学生仲間で食道楽の寺尾さんから、「かずの子」の安価な調理法を伝授されました。

パリでは、ノルウエー産の「かずの子」が極めて安価で市場に出されています。部屋のスチームの上に拡げて、数日間置き、適度に乾燥させます。あとは、日本でおせちを作るときの要領で、醤油、みりん、お酒などにつけて、美味しくいただきました。

「長米(riz long)」と「丸米(riz rond)」

道子がいつも困っていたのは「お米」を買いたい時です。フランスでは、粒が長くてパサパサしている「長米(riz long)」が主流で、日本人の口に合う「丸米(riz rond)」はマイナーです。「丸米」を買いたいのですが、いつも「長米」を渡され、挙げ句の果てには「牛乳(le lait)パック」を渡されます。

小学校に通う息子が傍から一言言うと、店員はすぐに「丸米」を取り出してくれます。日本人には、エル(l)とアール(r)を区別して発音するのは困難なようですが、日本人でも子どもはハッキリと区別できるようです。

帰国の途に

2年目の半ばを過ぎた頃、INSERMからの給料も続くので、もう1年パリで研究を続けるようにとLardinois博士からの勧めもあり、迷っているときに、新たに就任された松尾保教授からのお声かけがありました。ラボでの研究生活は結構楽しかったのですが、ここで見聞きしている新生児病棟、NICUでの臨床を、ぜひ自分の手でやってみたいとの思いが強く、8月末に帰国することにしました。

今の時代は、LINEで顔を見ながら、どこにいても、いつでも相手と無料で話ができますが、当時の国際電話は大変高価で、特別な要件でもあれば別ですが、使用することはほとんどありませんでした。

50年前のゆったりとした時間の流れの中での生活が、懐かしく思い出されます。

第4章 核黄疸物語 UB研究あれこれ

第1話 核黄疸、アンバウンド・ビリルビンとは

第2話 高精度のUB測定法を発明

第3話 アローズ社生越義昌社長との出会い

第4話 欧米での臨床試験

第5話 聴性脳幹反応(ABR)が核黄疸の客観的指標に

第6話 国際的な桧舞台に、初めての渡米

第7話 核黄疸シンポジウムへの参加が私の年中行事に

第8話 UBアナライザーが米国FDA認可される

第9話 日本で国際核黄疸シンポジウム

第10話 私のUB研究活動はひと段落

「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン(UB)」は、私のライフワーク、生涯を通じての医学研究のテーマです。できるだけ医学的な話ではなく、私の過ごしてきた研究生活の日々について話したいと思います。 戻る

第1話 核黄疸、アンバウンド・ビリルビンとは

「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン」と言っても、小児科医以外の方々には馴染みがないと思いますので、最初に少し赤ちゃんの黄疸と「核黄疸」、「アンバウンド・ビリルビン」について説明します。

ここでは、いろんな医学用語が出てきますが、適当に読み飛ばして下さい。

赤ちゃんの黄疸が脳性麻痺の原因に

赤ちゃんは生まれて2〜3日すると、全身の皮膚が黄ばんできますが、これを黄疸と言い、この黄色くなる元が胆汁色素、ビリルビンという物質です。

たいていの赤ちゃんは、1週間もしないうちに自然に消えますが、黄疸が強くなりすぎると、脳への障害を引き起こします。このビリルビンによる脳への障害を、「核黄疸」と呼んでいます。核というのは、脳内で神経細胞が密集しているところ、脳神経核と言う意味です。

ビリルビンで脳神経核が黄染されると、脳細胞が傷害され、死亡、脳性麻痺の原因となります。私が小児科医となった1965年当時は、この核黄疸は新生児脳障害の三大原因のひとつに挙げられ、新生児学の大きな課題でした。

アンバウンド・ビリルビン(Unbound Bilirubin, UB)とは

血液中のビリルビンは、アルブミン蛋白に結合した状態で存在し、脳細胞内に移行し難くなっています。

新生児では、黄疸が強すぎたり、アルブミン蛋白が少なすぎると、アルブミンに結合できないビリルビン(アルブミン非結合型ビリルビン)が、血液中で増加した状態となり、脳細胞内へ容易に移行して毒性を発揮します。このアルブミン非結合型ビリルビンをアンバウンド・ビリルビン(Unbound Bilirubin、略してUB)と呼んでいます。

この血液中に存在している極微量のUBを検出できれば、核黄疸予知の指標となり、早期に交換輸血療法を行い、脳障害を予防できるのです。

私が、パリ大学で行なっていたのはこの新生児の血液中のUB値を測定する研究で、当時として最先端技術であったセファデックス・カラムを用いての方法でした。この方法は、基礎研究には有用なのですが、1回の測定に0.5 mLという大量の血清を必要とするため、赤ちゃんにとっての負担が大きく、日常診療でルーチンに行うには不適でした。

第2話 高精度のUB測定法を発明 戻る

帰国の話がまとまった1972年の春に、デンマークから過酸化水素とペルオキシダーゼ酵素を用いた新しいUB測定法の論文が発表され、Lardinois博士が私に手渡してくれました。読み終わるや、これはいけると直感的に思いましたが、もう帰国まで十分な時間がありません。

神戸に戻り、早々に原法通りに実験を開始したのですが、試薬の調整が難しく、なかなか精度の良い測定ができずに悩んでいました。

高精度UB測定法発明のきっかけ

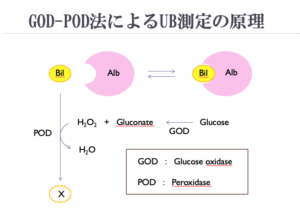

当時、新生児病棟では、新生児の足底を針先で穿刺し、出てくるわずかな血液を、テステープという試験紙に吸わせて新生児の血糖値を測っていました。このテステープの原理は、ブドウ糖にブドウ糖酸化酵素を加えた時に発生する過酸化水素の産生量により、血糖値を測定していることを知りました。

いろいろと試行錯誤しながら、加えたブドウ糖とブドウ糖酸化酵素により産生された過酸化水素と、過酸化水素分解酵素ペルオキシダーゼが反応し、ビリルビンを分解します。その速度からUB量を測定する方法を見出しました。

この反応は極めて高速で、1分以内に主な反応が終了するという厄介なものでした。反応速度は、周囲の温度環境に大きく左右されることも分かりました。当時の研究室には、まだ空調設備がなく、冬季にはガスストーブで暖をとれますが、夏の間は室温が高すぎて実験できません。10月頃まで実験は夏休みです。

レコーダー付きの分光光度計は高価で、医学部の共同研究館にしかなく、昼間は利用者が多く私自身も病棟業務がありましたので、実験はもっぱら夜間に行いました。ストーブを燃やし続け、室温を摂氏25度にできるだけ保ちながらの実験です。

「GOD-PODによるアンバウンド・ビリルビン微量測定法」として論文発表

基礎実験は私が主として行い、臨床検体での実験は李容桂先生が担当し、ようやく納得のいくデータが得られ、「GOD-PODによるアンバウンド微量測定法」として1977年の臨床生化学の国際雑誌CCAに投稿し、受理されました。

しかし、この測定法を臨床応用するには、自動化しないと再現性のある安定したデータを得ることができないと分かっていましたので、共同開発して貰える測定機器メーカーが見つかるまで、しばらく様子をみることにしました。

第3話 アローズ社生越義昌社長との出会い 戻る

いくつかの医療機器メーカーの方と話をするのですが、なかなか取り合ってもらえず途方に暮れていたところへ、1980年のある日、同じ神戸大学の第1外科の広本秀治講師から、大阪にある光学医療機器のベンチャー企業、アローズ社の生越義昌社長を紹介されました。

私が発案した測定法は、酵素反応に関する生化学知識がないと理解できない、少し難解な原理に基づいているため、これまでうまく理解してもらえなかったのですが、生越氏は私の話をすぐに理解し、大変関心を示してくれました。私のCCAの論文と関連する論文を手渡し、検討していただけることになりました。

あっという間にプロトタイプの測定器が

生越氏は、島津製作所の研究室で光学機器の開発に当たっておられたことから、私の話を一度聞いただけで、あっという間にプロトタイプの測定器を大学の研究室に持ち込んで来られました。

これまで大型の分光光度計で測定していたのが、小型で、しかも2波長同時測定可能な機器なのです。レコーダーにアウトプットすると、見事に酵素反応に伴う吸光度の変化が描出されていくのです。

まさに、私が求めていた機器そのものです。

何しろ、GOD-POD反応というのは、反応が極めて早く、30秒以内での測定が勝負です。試薬を入れた後の攪拌操作が影響します。しかも、温度にも大きく依存しています。検体量も微量での測定が求められます。

これらの問題をクリアするため、反応槽の温度を一定に保つための装置が、また反応槽に試薬を入れると自動的に攪拌される装置も取り付けられ、半年もしないうちに再現性の良いデータを得ることができるようになりました。

生越氏は私と同年齢で、思い付けばすぐに動くという、性格的に相通ずるものがあったように思います。私は彼のスピードに追いつかねばと、休日にはアローズ社のラボを訪れ、2人だけで1日中実験を繰り返していた当時を懐かしく思い出します。

人工黄疸血清や新生児黄疸血清での基礎実験

UBアナライザーと名付けられたこの新しい半自動化した測定装置を用いて、人工黄疸血清や新生児黄疸血清のUB測定を開始しました。

ペルーからの国費留学生で、大学院生のロベルト・シマブク君と一緒に基礎実験を繰り返し、納得のいくデータを得ることができました。その成果を国際雑誌に投稿を試みたのですが、それまで一度も国際学会で発表したことがなく、全く相手にされませんでした。ようやく神戸大学医学部紀要英文誌1982年4月号に発表することができました。

UBアナライザーUA-1として製品化

アローズ社は、2年も経たないうちに、UBアナライザーUA-1として製品化し、神戸大学医学部附属病院未熟児室と国立小児病院新生児科の内藤達男部長の元で、臨床試験を行い、1982年に厚生省から製造承認と製造業許可が得られました。

UBアナライザーUA-1

第4話 欧米での臨床試験 戻る

日本国内でUB測定を臨床検査として用いるには、厚生省の認可が必要です。何しろ、UB測定は世界で初めての試みですから、国内でいきなり申請しても却下されるのが目に見えていました。この事業拡大には、欧米での市場開発・認可がまず必要だという考えを、私も生越氏も持っていました。

何事にも積極的な生越氏は、1982年にドイツのデュセルドルフで行われた医療機器展示会(MEDICA82)に出展しました。この時に、本器が新生児黄疸研究者として世界的に高名なBallowitz教授の目に止まり、早速彼女の研究室で測定試験が実施され、高い評価を得ることができ、われわれに大きな自信を与えてくれました。

ニューヨーク州立大学でUBアナライザーの臨床試験

UBアナライザーが世界で注目されるようになった一番の恩人は、ニューヨーク州立大学のAudrey K Brown教授です。

当時の米国では、新生児黄疸に対する関心は高く、Brown教授らはヘマトフロロメトリー法を用いて、遊離ビリルビン(UB)測定の研究を実施中でしたが、もうひとつ安定した結果が得られず、困っておられました。

1983年、そのBrown教授に、UBアナライザーを紹介してくださったのが、岡山国立病院の山内逸郎先生です。山内逸郎先生は、経皮ビリルビン測定器を開発し、すでに米国の小児科学会でも発表され、Brown教授と大変親しくしておられました。

Audrey K Brown教授らが測定結果に高い評価を

早速、UBアナライザーがBrown教授のラボに持ち込まれ、臨床試験が行われ、高い評価を与えられました。当時留学中であった山内芳忠先生が、UBアナライザーの臨床試験に立ち会ったと後に伺いました。

さらに、米国内での核黄疸研究の第一人者であるペンシルべニア大学Louis Johnson教授の元でも臨床試験が行われ、同様の高い評価が得られ、あっという間にアメリカの黄疸研究者の間で、UBアナライザーが注目されるようになったのです。

国内でも多施設共同研究

国内でも、1982年10月からUBアナライザーUA-1を用いて、「極小未熟児を対象としたUB測定の臨床的評価」の多施設共同研究を始めました。

神戸大学小児科関連施設だけでなく、国立小児病院内藤達男先生や、淀川キリスト教病院船戸正久先生らにも参加していただき、1年3か月の間に192例の極小未熟児についてUB測定を行ないました。

その中には、死亡例43例が含まれ、剖検により6例で核黄疸が認められました。6例中5例は血清総ビリルビン値(TB)が12.5 mg/dL未満という低い値でしたが、血清UB値は1.0 μg/dL以上という異常高値を示した児が3例も含まれていました。

この結果は、核黄疸の臨床的指標として、これまでのTB単独よりもUBが核黄疸予知により有用であることを示唆するデータとして、「日本小児科学会雑誌」に掲載されました。

第5話 聴性脳幹反応(ABR)が核黄疸の客観的指標に 戻る

極小未熟児を対象としたUB測定の臨床的研究では、その有用性が認められたものの、核黄疸の臨床的評価には主治医の主観的判断が入り明白な客観性に欠けることから、なかなか海外の雑誌には受理されません。

1982年の夏、「新生児高ビリルビン血症児で交換輸血をするとABRが改善」という論文を見つけました。ABRとは、Auditory Brainstem Responses(聴性脳幹反応)の略で、いろんな周波数の音を新生児にヘッドホーンから聴かせて、その時の脳波の変化を観察し、聴覚の異常を発見する検査法です。早速、当時新生児脳波の研究をされていた和田博子先生にABR検査手技について指導を受けました。

当時はまだ、ABO血液型不適合やRhE不適合による重症黄疸児が数多く入院しており、月に1〜2回は交換輸血療法を行なっていました。交換輸血療法の前後でABR所見を比べてみると、どの症例も術後12時間でABRの異常所見が見事に改善しており、しかもその変化は、TB値よりもUB値と、より関連していることが確認されました。

ABRがUB測定の臨床的有用性評価の決め手に

十分な手応えをつかんだところで、高槻病院で小児神経学を専門にしておられた根岸宏邦先生らの協力を得て、わずか半年足らずの間に、50例以上の正期産の新生児高ビリルビン血症例が集まり、黄疸の程度とABRの異常との関連性を調べることができました。

その結果は、予想通りに、ABRの異常が血清TB値よりも血清UB値とより強い関連性があることが判明し、UB測定の臨床的有用性を証明する上での大きな自信となりました。

第6話 国際的な桧舞台に、初めての渡米 戻る

早速論文としてまとめるとともに、1984年春のアメリカ小児科学会での発表を目指して、準備にかかりました。

「Auditory Nerve and Brainstem Responses in Newborn infants with Hyperbilirubinemia」という演題名で、Audrey K Brown教授にスポンサーになっていただき応募したところ、なんとPlatform sessionでの発表に選ばれたのです。

私はパリに2年半ほど留学していましたので、フランス語は話せたのですが、英会話はどうも苦手でした。英語でのプレゼンテーション力を高めようと、夏休みを利用して、2週間余り三宮にあるECC英会話教室の全日コースに通い、英会話の特訓を受けました。

スタンフォード大学で学会発表のリハーサル

まだまだ英語に対する不安がありましたので、少し早めの4月半ばに渡米し、まずはスタンフォード大学のDavid Stevenson先生のところで、第1回目のリハーサルを行いました。

論文のロジックは簡明で、結論も極めてクリアでしたので、スライドだけでその内容をよく理解されたようでした。しかし、いろんな質問を次々と浴びせかけられ、質問の意味がよく理解できず、立ち往生することがしばしばありました。

でも、Stevenson先生らは大変辛抱強く耳を傾け、私の意図を解し、発表原稿をより良い表現に直して下さいました。幸い、同席していたサンフランシスコ在住のアローズ社の現地代理人である天野満也氏が、私の理解不足のところをうまくフォローされ、大いに助かりました。彼は、Brown教授とも度々会われており、アメリカにおけるUBアナライザーに関する状況を詳しく話してくれました。

Brown教授と初めてお会いして

2日間のスタンフォード滞在の後、いよいよニューヨーク州立大学のBrown先生と初めてお会いすることになります。アメリカ大陸を横断し、夕刻にケネディー空港に到着すると、何とBrown先生自らのお迎えで恐縮しました。

よく記憶していないですが、当日はマンハッタンのホテルに宿をとり、Brownファミリー10名近くの人たちと一緒に、ディナーをご馳走になりました。メニューを見せられても、オーダーの仕方もわからず、頷いてばかりいると、びっくりするような大きなステーキが出てきました。

何とか、ステーキは平らげたのですが、最後に出てきたお皿いっぱいに盛られたアイスクリームには閉口しました。驚いたのは、皆さんがそのアイスクリームを平気で食べてしまわれたことです。

アメリカ人は食事中に実によく喋ります。しかも、話題が次々と飛び、ジョークが多いので全くついていけません。私には皆さんゆっくり話しかけては下さいますが、話題のテーマが何かわからないと、推測するにも本当に疲れます。

でも、パリでの経験から、仕事以外の場で、相手の言うことがよく理解できないときには、適当に頷いておくという習慣がここでも役立った気がします。

大学のドミトリーで1週間過ごす

Brown先生は朝が早く、いつも7時には大学に入られます。翌朝、ホテルまで彼女の出迎えを受け、大学の研究室に案内されました。

ニューヨーク州立大学のDownstate Medical Centerは、ブルックリンにあります。早速、私が宿泊する予定の大学構内にあるドミトリーに案内されました。まず驚かされたのは、カウンターにいる黒人女性が、Brown先生の指に輝く宝石を見て、「こんなものをつけていると、この界隈では指を切り落とされますよ!」と警告されたのです。

私にも、大学構内からは一歩も外に出ないようにと注意されました。幸い、案内された部屋は結構広く、快適そうなベッドが置かれていました。ここでの生活が1週間続くことになります。大学構内には、レストランや売店があり、特に生活に不自由はありませんでした。

Brown先生は、アメリカ小児科学会の事務総長という要職にあり、オフィスに入ると、ほとんど電話が鳴り止まないという多忙な先生でした。

私は研究室のスタッフに、UBアナライザーについて詳しく説明し、実際の測定手技やコツを伝授しました。この研究室には先月まで、山内芳忠先生がおられたとのことで、スタッフの皆さんが同じ日本人の私にも大変フレンドリーに付き合って下さいました。

ニューヨーク州立大学でも学会前には予演会が

学会も近づいてきたある日、こちらでも日本同様にスタッフみんなが集まり、学会前の予演会が行われます。

私にも発表の機会が与えられました。スタンフォード大学でもリハーサルを行い、こちらでもBrown先生に発表内容を聞いていただいており、落ち着いて話すことができました。しかし、関連性のない分野のドクターからのとんでもない質問には閉口しました。

ラテン系の外国人は、普段の日常会話では流暢に、早口で英語を喋っているのですが、いざ学会発表となると辿々しい英語でしか話せないのには驚かされました。と同時に、私の英語発表も満更ではないという自信につながりました。

コロンビア大学のStanley James教授の前で講演

Downstateでの生活にも慣れた頃、Brown先生から突然、明朝6時にコロンビア大学のStanley James教授のところでUBの話をするようにと言われました。

Stanley James教授は新生児学の分野では神様のような存在で、日本にいる時からお名前をよく存じ上げていましたので、まさかという思いで、大変な興奮を覚えました。学会発表用に厳選したスライドだけでなく、オプションのスライドも持参していたので、明日の発表方法をどうしようかと迷い始めるとほとんど眠れない夜となりました。

朝6時にJames教授ご自身が車で迎えにきて下さり、コロンビア大学へと案内されました。ここでのプレゼンテーションは、学会本番に次いで緊張した発表となりましたが、この経験も、自分のプレゼンテーションに対する自信となりました。

いよいよアメリカ小児科学会の壇上に

アメリカ小児科学会には、米国内だけでなく、米国以外の国々からも多数の小児科医や小児科学研究者が、1万人以上参加します。会場は、ワシントンDCのコンベンションセンターとういう広大な建物です。

私のプレゼンテーションは、第1日目の午前の最後のセッションで、発表会場は2千人以上が入れる一番大きなメイン会場です。当時の日本の学会では、黄疸のセッションはせいぜい100人程度の小さな会場であるのに比べ、アメリカ小児科学会では、この広い会場がぎっしりと人で埋め尽くされています。私は会場の扉を開けるなり、圧倒されました。

私の発表順が回ってきました。壇上に上がり、演壇の前に立つと座長から紹介を受け、いよいよ発表です。私は壇上に立つとかえって肝が座るタイプで、できるだけゆっくりと、l(エル)とr(アール)の発音には気をつけてというこれまでの忠告を思い出しながら、15分間の原稿を落ち着いて読み上げることができました。

発表が終わるや否や、10名以上の質問者が会場のマイクの前に立ち並びます。その中には、度々来日されており、パリでお会いしたLeo Stern博士がおられ、びっくりしました。

日本国内の国際学会とは異なり、質問者は皆早口で話されます。私は、2〜3割のキーワードから、質問内容を類推して、準備していた回答をすると、大抵は納得してくれたのですが、中には全くとんちんかんな回答もあったようで、座長の先生がうまく取り成して下さいました。

予定の時間がオーバーし、座長から降段を促された時には、一気に緊張感から解放された気分でした。降段すると、まずBrown先生が歩み寄って来られ、良かったとハグして下さいました。その後も、続々といろんなドクターから称賛の握手を求められました。

帰国するや否や、アメリカ小児科学会での発表内容の論文化を図り、Audrey K Brown教授にスポンサーをお願いし、米国小児科学会雑誌「Pediatrics」に投稿しました。ほとんど修正することなく受理され、翌年1985年4月号に掲載されました。

第7話 核黄疸シンポジウムへの参加が年中行事に 戻る

1984年から、アメリカ小児科学会のサテライト・シンポジウムとして、核黄疸シンポジウムが、Brown先生を中心に、米国における黄疸研究の第一人者であるブラウン大学のCashore博士、スタンフォード大学Stevenson博士が加わり、開催されることになりました。

世界中の多くの黄疸研究者と知己になる

私にとって、今回が初めての学会参加ですが、Brown先生が紹介して下さっていたおかげで、多くの世界中の黄疸研究者と知己になれました。

最初に訪問したスタンフォード大学のStevenson博士や Vreman博士をはじめとするスタッフとは特に親しくなっており、仲間のような気分で、会場の一番前列に陣取って並んで座っていました。中でも、Vreman博士は彼自身がオランダからの移民で、言葉に不自由を感じた経験もあったことから、私には大変わかりやすい英語で話しかけてくれますので、私はいつも彼の隣の席に腰かけていました。

米国で核黄疸が問題になっているのは

日本では、1970年代後半から80年代初めにかけて、新生児医療水準は飛躍的に向上し、産科病院でのビリルビン測定や光線療法の普及、啓発活動を通じて、また交換輸血療法の普及により重症黄疸児の核黄疸は激減していました。

ところが、米国においてはいったん消えていた成熟新生児の核黄疸発症例が各地から再び報告され始め、Brown先生らは心を痛めておられました。

核黄疸症例増加の一番の理由は、米国の産科医療制度にあり、出産後24時間で退院させる、いわゆる早期退院がその原因のようでした。幸い、日本の産科施設は、まだこの早期退院を取り入れておらず、このような心配はありませんでした。

アメリカ小児科学会の重鎮であるBrown先生は、核黄疸発症例増加を警告するために、核黄疸シンポジウムを企画され、産科医、小児科医への啓発とともに、早期退院に当たっての黄疸増強のリスク評価と退院後のフォローのあり方について熱心に語られました。この流れの中で、UB測定がひと役買うことを期待しておられたのです。

アメリカ小児科学会への参加が私の年中行事に

アメリカ小児科学会は、毎年4月末から5月初めの、日本のゴールデンウイークにあたる時期に開催さますので、私が大学を離れて海外に行きやすいこともあって、毎年参加するようになりました。核黄疸シンポジウムは、その後も毎年開催され、アローズ社がそのスポンサーになったこともあって、より身近な学会となりました。

1980年代のアメリカ小児科学会には、神戸大学以外の日本の大学からの出題は全くなく、学会で出会う日本人は、ほとんどが現地二世か日本からの留学生で、その数も限られていました。私は、Brown先生の黄疸ファミリーのメンバーとして、世界中の黄疸研究者たちと年に一度集えるのが何よりの楽しみとなりました。

学会は、東海岸、西海岸と交互に行われており、1985年の開催地は確かサンフランシスコであったように記憶しています。毎年演題を出していましたので、上谷良行先生、高田晢先生や米谷昌彦先生らと、その後は余裕をもった旅行気分での渡米を繰り返していました。ニューオリンズで行われた学会には、いつも道子を同伴して楽しく過ごさせていただきました。

第8話 UBアナライザーが米国FDA認可される 戻る

UBアナライザーUA-1の臨床的有用性は、毎年のアメリカ小児科学会での核黄疸シンポジウムを通じて、米国内でも認識されるようになり、アローズ社は1988年に米国FDAからの販売許可を得ることになりました。このことが、わが国内においても、UA-1への関心を高め、厚生省を動かすことになります。

厚生省の3年間の審査を終え、ようやく1992年にUA-1の専用試薬アンバウンドビリルビン測定試薬キット「UBテスト」が承認され、翌年2月にはUB測定が薬価に収載され、保険点数200点が生後2週まで適用されることになりました。申請に当たっては、日本大学馬場一雄教授、仁志田教授をはじめ、新生児医療関係者には多大なお世話になりました。

UBによる新しい新生児黄疸の治療基準づくり

神戸大学や関連病院では、UBを活用した独自の基準で黄疸治療を行なっていました。UBアナライザーの普及とともに、UBを用いた新しい新生児黄疸の治療基準が、多くの新生児科医から当然のように求められました。

高槻病院の李容桂先生、淀川キリスト教病院の船戸正夫先生らとの共同研究で、1987年の1月から6月までの半年間に生まれた低出生体重児138例について、生後日数別にTB値、UB値と臨床症状発現率との関係をROCに描き、新生児黄疸の治療基準を米谷昌彦先生らと策定し、1992年に日本小児科学会雑誌英文誌に投稿しました。同時に、神戸大学小児科の未熟児新生児管理マニュアルにも光線療法・交換輸血療法の適応基準として掲載しました。

治療適応基準決定の難しさ

UB値の臨床的意義を述べるのは簡単ですが、治療法を選択する適応基準として一定の数値を公表すると、この数値だけが独り歩きするのではと恐れました。

どの臨床検査データについても言えることですが、ひとつの数値だけで、正常か異常かを断定できません。基準値は、あくまで統計学的に導き出された数値であり、万人に当てはまるものでないからです。治療方針の決定に当たっては、臨床症状と合わせて、総合的に判断しなければいけないのですが、専門外の人ほど数量化された基準値に拘りやすいという問題があります。

新生児黄疸の治療法は、選択を間違うと核黄疸という重大な脳障害を引き起こし、助かっても脳性麻痺という後遺症に結びつきます。とは言え、UB値を効果的に活用していただくように、思い切って公表することにしました。この基準は、神戸大学小児科基準として、数年前まで多くの新生児マニュアルに引用され、長きにわたり日本国内の多くのNICU施設で用いられていました。

第9話 日本で国際核黄疸シンポジウム 戻る

1993年3月に、UBの普及啓発を兼ねて、アローズ社がスポンサーとなりUB研究会が大阪で発足しました。その時の出席者は、仁志田博司先生、河野寿夫先生、坂井昭彦先生、李容桂先生、船戸正久先生、上谷良行先生、山内芳忠先生、福田清一先生、そして私の9人でした。

その後、毎年1回、国内でのUBの適正理解と普及啓発のために、アローズ社の後援によるUB研究会が全国各地で開催されました。

翌年の1994年4月には、第1回国際核黄疸シンポジウムと銘打ち、外国人ゲストとしてBrown先生を筆頭に、Johnson博士、Cashore博士らに加えて、ノルウエーからBratlid博士が参加し、日本版「核黄疸シンポジウム」を開催しました。全国各地から多数の新生児科医の参加があり、UB測定の重要性を理解するための素晴らしい機会となりました。

第1回国際核黄疸シンポジウムで、左から、Cashore博士、Johnson博士、中村、Brown先生、生越社長、Bratlid博士

改良型のUBアナライザーUA-2が発売

1996年に改良型のUBアナライザーUA-2が発売され、ベッドサイドでのUB測定が、多くのNICU施設でのルーチンに組み込まれるようになりました。1998年には、岡山での日本未熟児新生児学会のサテライトとして、UB普及の恩人である山内逸郎先生の元で、Brown先生を再びお招きして、第2回国際核黄疸シンポジウムを開催しました。

それまでから親交の厚かった山内、Brown両先生のおかげで、今日のUBアナライザーが日の目を見たと言っても過言ではありません。このシンポジウムを終え、私は、これで何とか恩返しができたような満足感がありました。

第10話 私のUB研究活動はひと段落 戻る

私は、1989年1月に神戸大学小児科の教授に就任以来、年々教室運営や医学部運営、学会活動などの業務が増え、自らラボに入る時間が減っていました。

マネージメントをとるか、研究をとるかは、私個人の選択でしたが、小児科教室内には私よりもはるかに研究能力の優れた若い研究者がたくさんいましたので、私はマネージメントへの比重を大きくしました。

この選択には、阪神大震災の経験も大きく影響したと思います。復興事業を通じて、いろんな業種の方々と接する機会が増え、小児科医として、単に子どもの身体的な疾患を診るだけでなく、子どもの心の問題や子どもを取り巻く社会的環境に、もっと積極的に参加すべきだという意識が、自分自身の中で強くなっていたように思います。

UB測定が広く用いられるようになり、思いもかけない疑問や問題点が生じてきました。自分一人では対応しきれず、困り果てていました。大学では米谷昌彦先生がUB研究を続けてくれており、彼がその役割を担い、またUB研究会の事務局長として活躍されました。

幸いにも、国内ではUBを測定していた児で、核黄疸を発症した症例を耳にすることなく、UB測定とその適応基準が、その後も長年にわたり活用され続けているのは、UB試薬を今日まで安定的に提供し続けているアローズ社の不断の努力と、米谷昌彦先生をはじめとする日本の黄疸ファミリーの先生たちのサポートのおかげと、感謝の気持ちでいっぱいです。

Brown先生の訃報に接して

Brown先生が2001年9月14日、78歳でご逝去との訃報をStevenson教授から受け取りました。当時私は大学附属病院長をしており、海外に出向ける余裕はなく、弔電を差し上げました。翌年のアメリカ小児科学会においてAurdey K Brown教授追悼の核黄疸シンポジウムがあり、私も参加しました。

Brown先生の遺稿論文

「Kernicterus: Past, Present, and Future」が、雑誌「Pediatrics」の2003年2月号に掲載されています。1996年には42例の核黄疸発生例をまとめて報告し、警告を発せられました。

2004年になってようやく、アメリカ小児科学会から新しい黄疸管理のガイドラインが出され、啓発活動も進み、米国における成熟新生児の核黄疸発症数は減少していきました。

アメリカ小児科学会名誉会員に推薦される

2007年度のアメリカ小児科学会で、私が名誉会員(Honorary Member of the American Academy of Pediatrics)に推薦されました。これは、2003年3月に大学を定年退官した後も、若いドクターと一緒に毎年欠かさず参加していたご褒美として、Stevenson教授が推挙してくれたようです。

新しく名誉会員になると、学会期間中に新メンバーを集めた会長招宴パーティーがあり、胸に大きなリボンをつけていただき、何だか誇らしくなりました。学会のネームプレートも、それまで「GUEST」だったのが「MEMBER」となり、自分がアメリカの小児科学会において一人前になった気分でした。

UB研究の再開へ

UBによる治療適応基準を作成してから4半世紀が経ちました。当時は、超低出生体重児の出生数は限られていましたが、昨今ではその数が増え、また生存退院例も増えました。その結果、これら超低出生体重児の核黄疸発症が新たな臨床課題となっています。

いったんUB研究の第一線から離れていた私ですが、再び若い研究者に混じり、2013年から研究を再開することになります。この話は後ほど書かせて頂きます。

第5章 新生児医療には大きな夢が

第1話 新生児学を専門に選んだキッカケ

第2話 新生児医療には大きな夢が

第3話 日進月歩の新生児医療

第4話 周産期医療の地域化が進む

第5話 新生児医療の移り変わり

第1話 新生児学を専門に選んだキッカケ

私が入局した神戸医科大学の小児科教室は、平田美穂教授が主宰されており、研究のメインテーマは乳児栄養学、ヒトの母乳成分を分析して、人工乳の母乳化をいかに図るかでした。小児科病棟には、1958年7月に全国第2番目の未熟児室がオープンし、新生児医療に熱心に取り組まれていました。

私の学位論文のテーマは、「乳児腸管内のビリルビン代謝」でしたが、合わせて行なっていた新生児黄疸の臨床研究が、私にとっての生涯のライフワークになるとは思いもしませんでした。

日本の新生児学研究は、欧米に比べて歴史が浅い

日本における新生児学の研究者が集う主たる学会は、日本新生児成育医学会です。その前身は、日本未熟児新生児学会であり、さらに、その発祥をたどると1958年4月の第1回未熟児懇談会になります。

その発起人のメンバーのおひとりが恩師平田美穂教授で、東京の斎藤文男先生、大坪佑二先生、馬場一雄先生、大阪市大の高井俊夫先生と合わせて5人が発起人でした。当初は、毎回温泉地で開催され、ドテラ姿で酒を酌み交わしながらの会であったようです(資料:「日本未熟児新生児学会40回のあゆみ」より)。「ドテラ会」という名が、その名残として後々まで引き継がれ、学会の夜の懇親会には、ドテラ姿で参加するのが慣わしでした。

1970年代の新生児医療

1972年9月に、私がパリ留学から神戸大学小児科に戻った時の未熟児室には、まだ新生児用の人工呼吸器はなく、未熟児の輸液療法が開始されたところでした。新生児室はもとより、小児病棟においても人工呼吸器を装着することは、死を意味する時代でした。

途方に暮れていたところ、1973年に麻酔科に岩井誠三教授が赴任され、新生児用人工呼吸器Baby birdを使用する機会に恵まれたのが、私にとって近代新生児医療のスタートラインです。未熟児で呼吸障害を持つ児が生まれると、岩井教授自ら、気管内挿管用のチューブを携えて未熟児室に来られ、気管内挿管し、Baby birdにつなぐと、あっという間に児の顔色が良くなるのを見せられて、われわれ小児科医は興奮したものでした。

麻酔科医に呼吸管理を学ぶ

わが国の新生児呼吸管理のパイオニアとして国立小児病院におられた岩井先生が、母校神戸大学の教授として戻って来られたことにより、外国から新生児呼吸管理用の新しい機材が届くと、業者は一番に神戸に届けに来ました。

新生児の人工呼吸管理が自分たちの手で行えるようになったのは1973年が最初で、それまで助けることのできなかった未熟児が助かるようになったのです。新しい医療機材の導入とともに、治療成績が上がっていくにつれ、多くの若い小児科医が新生児室に集まるようになりました。

酸素の中央配管設備はもとより、空気の中央配管もなく、未熟児室内には大きな酸素ボンベが何本も置かれ、大型の空気圧縮機が病棟に備え付けられていました。当直医の仕事は、夜中の酸素ボンベの交換です。空気圧縮機は、長時間使用していると、タンクに水が溜まり、機能が低下するので、急遽Bag & Maskでの人工呼吸です。

六つ子が誕生、全国ニュースに

1976年1月、鹿児島で五つ子が誕生し、全員無事大きく育ち退院されたことが、明るい話題となりました。同年の9月に、神戸で六つ子が誕生し、全国ニュースとして大きく報道されました。実際は、うち1子が死産で、五つ子だったのですが、どの子も1,000g未満のいわゆる超未熟児です。

そのうち、620gで生まれた女の子だけが元気に退院し、彼女は世界一の最小出生体重生存例として話題になりました。その後も元気に成人され、良き伴侶を得られ、大きな男の子を出産し、立派なお母さんになっておられます。

この経験は、われわれ新生児科医師にとって、大きな自信となりました。この後に、本格的な新生児医療のブームがやってきます。

こども病院が新生児医療のメッカに

1970年に、神戸市須磨区の高倉台に兵庫県立こども病院が開設され、先輩の竹峰久雄先生が近代的なNICUを備えた新生児センター部長として赴任されました。190cmの長身の先生が、大きな手で最新の保育器の中にいる未熟児を優しく診ておられる姿は、微笑ましくも、うらやましくもありました。

こども病院の設備は、神戸大学の未熟児室に比べ、はるかに充実していました。臨床はこども病院、研究は大学を中心にと役割分担し、お互いの人的交流が盛んに行われ、毎月1回の合同新生児カンファレンスが長年続いていました。

竹峰先生は、兵庫県全体の新生児医療ネットワークの基礎を築かれ、またその人徳から、日本全体の新生児医療ネットワークのリーダーとして活躍、われわれの良き兄貴分でした。おかげで、私自身は新生児学の研究面での仕事に専念させていただくことができました。

第2話 新生児医療には大きな夢が 戻る

未熟児の持つ生命力の強さ

ヒトでは在胎40週で生まれるのが標準です。今日では在胎22〜23週で生まれた児でも助かりますが、半世紀前には、在胎28週以前に生まれた児はほとんど助かりませんでした。

在胎28週で生まれた児の出生体重は1,000g前後です。太ももは私の親指程度の太さです。在胎23週以前に生まれてくると、眼裂がまだ閉じたままで、いかにも胎児という感じです。

未熟児保育の四大原則

呼吸の確保、体温の保持、栄養の確保、感染防止が、未熟児保育の四大原則です。これは、何も未熟児保育に限らず、小児や成人のICU患者についても言えることです。

未熟児用の保育器は、この4つの問題をクリアするために作られたものです。もっと昔は、柳行李の中に、湯たんぽを入れて育てていたそうです。冬場の保育には、保温が特に大切で、産室で羊水に濡れたままにしておくと、あっという間に体温が下がります。いったん下がると、なかなか元に戻らず、致死的となります。

在胎34週頃までに出生した未熟児は、十分な吸啜力と嚥下力がないので経鼻的に胃内に栄養チューブを挿入します。それでも、栄養摂取できない児には、点滴による静脈栄養をしていました。

身体は小さくても、血管は結構太く見え、そこから留置針を刺し、うまく固定すると、長期にわたり使用可能でした。ドクター同士がお互いにスキルを競い合っており、私が知る限り、李容桂先生の手技が抜群に優れていました。

新生児、特に未熟児では、免疫能が未発達で、皮膚も薄く、非常に感染しやすい状態です。私たちは帽子、ガウンをまとい、厳重な手洗いをして保育器に手を差し入れ、ケアに当たっていました。

未熟児医療は危機管理そのもの

未熟児医療は、ひとつのミスが命取りになる、危機管理そのものです。私たちは、医師と看護師とで絶えず最新の管理マニュアルを作成し、ひとつのミスが命取りにならないように、チーム医療として取り組む、これが未熟児を救命する最大の秘訣でした。

あの小さな未熟児たちが、数々のリスクを乗り越え、無事退院し、幸せな大人になっていく、その最初のハードルをクリアしていくのを手助けできることが、私にとって新生児医療が持つ最大の魅力でした。

第3話 日進月歩の新生児医療 戻る

日本の新生児医療は、欧米に比べて5〜10年遅れのスタートです。1975年頃から心拍呼吸モニター、新生児仕様の人工呼吸器、経皮酸素モニターをはじめとする各種ME機器がつぎつぎと導入され、新生児医療は積極的な救命医療へと大きく変貌します。

1980年代に入ると、各種モニター、医療機器の改良が一段と進み、広く日本国内に普及されていきました。

日本の新生児学研究が国際的に評価される

1980年には、藤原哲郎教授がRDS治療に対して開発した人工肺サーファクタントの臨床的有効性を報告されました。1988年に、市販されると、未熟児呼吸障害児の治療成績が飛躍的に向上しました。氏は、1996年に臨床医学のノーベル賞とも言われるキングファイサル国際賞を受賞されました。

1988年には、山内逸郎先生・山内芳忠先生により開発された経皮黄疸測定器、さらには私たちが開発したアンバウンド・ビリルビン測定機器UBアナライザーが市販され、国際的に高く評価されました。

人工肺サーファクタントの多施設共同比較対照臨床試験に参加して

1985年に、岩手医大の藤原哲郎教授から未熟児RDS治療用に開発された人工肺サーファクタント(PSF)の多施設共同比較対照試験の委員に指名されました。神戸大学NICUにおいては、それまでに何回かPSFを使用した経験があり、この治療薬の素晴らしさを熟知していたので、即座に承諾しました。

PSFは、未熟児の気管内にカテーテルで直接注入するもので、注入開始後まもなくから効能が現れ、経皮酸素モニターの数字がどんどん上っていきます。あまり血中酸素濃度が上がりすぎ、酸素中毒による未熟児網膜症にならないかと心配するほどでした。

この臨床試験の対象となるRDS児は、生後肺の拡張が十分でないために、肺からの酸素の取り込みが悪く、チアノーゼを呈し、人工呼吸器を必要とする未熟児たちです。

封筒法による抽選で、ハズレに当たると、PSFではなく、生理的食塩水を注入するだけですから、酸素不足は改善せず、人工換気を一定期間続けねばなりません。中には、病状が悪化していく症例もあり、ギリギリのところまで辛抱し、ドロップアウトするのを防がねばなりません。これほど効果が明白にわかる薬剤で、比較対照試験を行うのは人道的に問題があるという声が出ないか心配しました。

藤原教授は、私がアメリカ小児科学会に出席していたのをご存知で、当時の米国での医学研究の趨勢(すうせい)として、二重盲検試験でないと科学的に立証されたことにならないという考えが主流であることを、私が体感していると判断され、あえて委員に選ばれたような気がします。この試験を成功させるために、全国の新生児科医を説得する役を私に与えられたようです。1985年に始まったこの研究は、想定していたよりも順調に進み、1年間で目標の100症例余りが集まり、その有効性が立証され、1988年に市販されました。

この比較臨床試験ほど、臨床医として辛い思いをした経験はありません。その後、世界的に臨床研究における倫理面への配慮が、年々厳しくなりました。

わが国の新生児死亡率は世界一の水準を達成

わが国の新生児死亡率は欧米レベルに達し、追い越し、1980年には世界一の水準を達成しました。さらに5年後の1985年には、わが国の未熟児救命率は欧米の医療水準に追いつき、追い越しました。出生体重1,000g未満の超低出生体重児でも、その半数近くが助かるようになったのです。グラフは、日本小児科学会新生児委員会が5年ごとに行なっていた全国調査データに基づくものです。

最近はあまり話題になりませんが、当時は、乳児死亡率や新生児死亡率が、国・社会の文明度を測る尺度として用いられ、マスコミが新生児医療の進歩をしばしば取り上げてくれました。

社会保険で新生児集中治療室管理料が認められる

新生児救命率の向上とともに、小さな未熟児、超低出生体重児の出生数が年々増加の一途となり、全国的にNICUのベッド数不足が大きな問題となりました。

国は、1985年から、ある一定の施設基準を満たしている新生児集中治療室(NICU)には、社会保険で新生児集中治療室管理料の算定を認めるようになりました。しかし、1986年1月現在で認可されていたのは、全国でたったの29か所、1989年には61か所、1990年には66か所に過ぎませんでした。

日本には大規模なNICU施設が少なく、医療機器は揃えられても、患者2人に看護要員1名、常時専任の医師1名の配置を必要とする大人のICUに準じた施設基準をクリアできるNICU施設は限られていました。とは言え、これまでとは桁違いの保険点数に、ようやく新生児医療が、わが国においても日の目をみる時代がやってきたと、新生児科医仲間で歓喜したのを思い出します。

新生児科医としてのIdentity

私が新生児医療に従事し始めた頃には、「新生児医療」いう言葉ではなく、「未熟児医療」と「未熟児室」という呼び名が、日本では一般的でした。

自己紹介をする時に、「私は新生児科医です。」と言うと、相手は必ず「あっ、そうですか、先生は産婦人科医ですか。」という答えが返ってきました。いくら私の専門が小児科学であり、その中の新生児学分野であるといっても、世間では通じませんでした。

新生児医療、NICUという言葉が世間でも知られるようになりましたが、私たち小児科医が胸を張って「新生児科医です」と、病院内・外で名乗れるようになったのは、さらに後になってからです。

わが国の新生児医療レベル向上の原動力

わが国の新生児医療レベルが、欧米の医療水準に追いつき追い越した、その原動力は、1人でも多くの病める新生児を救うために、全国のNICUの医師が出身大学や地域の枠を越えて、お互いに助け合い、情報交換するネットワークにあったと言えます。

日本新生児学会の理事の世代交代が進み、小川雄之亮先生、多田裕先生、仁志田博司先生、私の4人が選ばれました。一番のミッションは「新生児学」「新生児科」「新生児科医」というIdentity確立を目指すことでした。

全国の新生児科医の大きな期待を担い、強者揃いの産科側の理事4人と激論を戦わした日々が思い出されます。古参の産科医からは、私たち4人のことを「新生児の青年将校」と揶揄されていました。

未だに「新生児科」という診療科はない

私たち世代の新生児科医として、ただひとつ思い残すことがあります。当時、周産期医療センター、中でもNICUは大病院の花形になっていたのですが、医師法で標榜できる診療科として、「新生児科」が最後まで認められなかったことです。国の審査会に何度か新標榜科として申請したのですが、受け入れてもらえませんでした。

第4話 周産期医療の地域化が進む 戻る

厚生省心身障害研究班が大きなエネルギーに

日本の新生児医療の発展には、小川次郎先生、馬場一雄先生、山内逸郎先生らの諸先輩が、リーダーとして長らくの間、活躍しておられました。私自身は、まだ班会議のメンバーではなく、松尾保教授のカバン持ちとして後ろの列に座っていました。

私がメンバーの一員に加えていただいたのは1983年からで、昭和大学奥山和男教授が主任研究者になられた時です。その後、埼玉医大小川雄之亮教授へと引き継がれました。当時の班会議では、100名以上の日本の第一線の研究者が集い、呼吸、栄養、感染、黄疸などハイリスク新生児のケアに関する問題について討議し、わが国の新生児医療水準の向上に大変役立ったと思います。私自身の研究においても、多いなる刺激を受けました。

「ハイリスク児の管理のための地域集約化」

新生児医療水準の向上のためには、「ハイリスク児の管理のための地域集約化」が不可欠であるという意識は高く、石塚祐吾先生らが中心となり、1976年度厚生省心身障害予防研究「新生児緊急医療システムに関する研究」(主任研究者小川次郎)報告書が出されています。以後も、分担研究班で、毎年この課題で討議が繰り返されていました。

新生児搬送から母体搬送へ

わが国の新生児医療は、米国にならい小児病院の新生児科が中心で、ハイリスク新生児を新生児専用の救急車でNICUに運び込む、新生児搬送が行われていました。

1970年代の後半には、英語が堪能な小川雄之亮先生が引率される米国へのNICU見学ツアーが企画され、私と同期の姫路日赤病院新生児センター部長の梅澤芳弘先生が参加し、帰国報告をされた時、興奮のあまり、口角泡を飛ばしながら、話してくれたのが思い出されます。

その後、小さな未熟児、超低出生体重児の出生数は年々増加の一途となり、その救命率の向上には、生まれてからの新生児搬送よりも、母体搬送の方が優れていることが、1985年頃からの研究班のデータで明らかになりました。

総合周産期医療センター構想を提言

周産期の地域化の問題が、独立した研究班として本格的に取り上げられたのは1989年からです。東邦大多田裕教授が班長となり、全国のNICUの新生児科医、産科医の協力を得て、産科ICUと新生児ICUを併設した周産期医療システムを構築するための、基礎データの収集が行われました。

その成果として、人口100万の三次医療圏を周産期医療圏として設定し、その中心となる総合周産期母子医療センターの整備と、この中の二次医療圏ごとに地域周産期医療センターを整備するシステム化が必要であると提言しました。

この提言は、すぐに施策に反映されました。1996年より周産期医療整備事業が開始され、各都道府県に1か所の総合周産期母子医療センターを国が指定し、国と都道府県が運営補助金を交付することになりました。総合周産期母子医療センターは、新生児集中治療室として9床以上、母体・胎児集中治療室も9床以上持つことを条件にスタートしました。その後、毎年、総合周産期母子医療センターおよび地域周産期医療センターの整備状況と問題点を浮き彫りにするのが研究班の役割となり、私が1998年度から2003年度までの6年間、その役を引き継ぎました。

第5話 新生児医療の移り変わり 戻る

新生児医療は、薬剤や手術で病気を治すだけでなく、その児が持つ生命力を最大限に発揮させ、健全な発達を支援することです。

当初の頃は、児の生命予後で医療レベルを評価できたのですが、1990年代に入ると、超低出生体重児の救命率は著しく上昇し、生存退院する児が急速に増えました。と同時に、退院後に被虐待やネグレクトで不幸な生活を余儀なくされる児の存在が明らかになり、退院後のケア、家族支援、さらには入院中からの家族支援への関心が高まっていきました。

研究班で超低出生体重児の神経学的予後調査

これまでの超低出生体重児の生命予後だけでなく、神経学的予後への関心が高まり、厚生省研究班では全国の新生児医療機関の協力を得て、1990年度に出生した超低出生体重児548例について、6歳時における発達予後の全国調査が実施しました。

その結果、全体の77%の児は正常発達でしたが、脳性麻痺児が13%、精神発達遅滞児が18%、これ以外にてんかん、視力障害、聴力障害の他、広汎性発達障害や自閉的傾向、注意欠陥多動障害、愛情遮断症候群、被虐待児症候群などが一般頻度に比べて高いことが明らかとなりました。

これらの問題は、医療だけでなく、保健・福祉・教育関係者と連携して対応していかなければ解決しないものばかりで、新生児医療が積み残した大きな課題となったのです。

医療における情報開示とEBMの実践

1990年代後半になると、医療における情報開示とともに、Evidence Based Medicine (EBM、証拠に基づく医学) の実践が求められるようになりました。EBMとは、個々の患者の診察について決定を下すために、最新で、最良の証拠 (Evidence) を、よく考えて、誰からも納得ができるようにうまく活用することです。

臨床試験において、完璧なランダム化対照試験を行うには、倫理的に大きな困難を伴うことから、次第に一定の条件下で行われるようになっています。従って、研究データの活用には、研究データの背景を十分に分析した上で、日常診療に応用できるかどうかを、科学的に判断する必要性が絶えずあります。

注意すべきなのは、統計学的に処理された臨床データは科学的に立証されたものかも知れませんが、その結果はあくまで確率に基づくものであって、個々人に必ず当てはまるとは限らないことです。

データ中心のEBMから患者中心のNBMへ

答えが数字で出せる量的なデータは、医療者には大変好都合なのですが、実際に患者から発せられる疑問というのは数字で答え難いものがたくさんあります。患者に対して数字で情報を提供するときには、その根拠を的確に示めさないと、むしろ患者を苦しませる結果となります。

われわれ医師の役割は、「量的なデータ」を個々の患者の満足に応えられる情報に変換し、患者にうまく伝えることです。それにはNBM (Narrative Based Medicine)を学ばねばなりません。

ハイリスク新生児をもつ家族は、突発的なわが子の入院であり、疾病についてはほとんど無知です。医師による量的なデータでの説明だけでは、家族を混乱させるばかりです。患者中心の医療を展開するには、患者からの情報の取り方、患者への情報の提供の仕方についての配慮、スキルが今後ますます必要となっています。

神戸大学周産母子センター 1989年当時

第6章 留学生たちとの出会い

第1話 留学生第1号はシマブク先生

第2話 新生児医療には大きな夢が

第3話 留学生が神戸の研究を支えてくれた

第1話 留学生第1号はシマブク先生

1977年のある日、大学の事務から、ペルーのDr. Roberto Shimabuku(シマブク)が文部省(現文部科学省)の給費留学生として、神戸大学の小児科を志望しているが、受けいれてよろしいかとの問い合わせがありました。六つ子騒動も終わり、しばらくした頃です。新生児学が志望ということで、私がチューター役を引き受けることになりました。

彼が神戸に来てしばらくした時に、UBアナライザーの試作器が届き、一緒にデータ集めを開始しました。彼と連名で作成した「Total and unbound bilirubin determination using an automated peroxidase micromethod. Shimabuku R, Nakamura H. Kobe J Med Sci. 1982」は、私にとって思い出に残る代表的な論文です。

彼はその名前からわかるように、日系3世のペルー人で、風貌は沖縄県人ですが、スペイン語が母国語であり、日本語はたどたどしく、英語もお互いにほどほど、時々イライラすることもありました。彼の方がもっと我慢に我慢を重ねていたように思います。

1952年生まれの彼は、お酒をよく嗜む方で、同世代の医師たちと居酒屋によく通い、日本語もメキメキと上達しました。数年後には、同じく小児科医の奥様G.Nakachi先生が神戸に来られ、村上龍助先生のもとで栄養学の研究をされました。彼女は来日前にはアメリカに留学されており、英語が大変堪能で、Shimabuku先生の英文論文が次々と仕上っていきました。

彼は1983年に学位論文を仕上げ、翌1984年に、母国ペルーのリマ大学Universidad Nacional Mayor de San Marcosの小児科に戻り、その後、教授に昇任しました。日本とペルーとの国交130周年の2003年には、リマにお招きいただき、久方ぶりにご夫妻とお会いしました。

第2話 東南アジアの発展途上国との交流 戻る

医学研究国際交流センターが、ウイルス学の堀田進教授のご努力で、1979年に医学部附属施設として設立され、そのプロジェクトは、東南アジアの発展途上国を対象にした熱帯感染症が中心でした。

センター発足当初から、周産期医学への現地からのニーズが大きく、このプロジェクトに関係していた大学同期の森英樹君から私は参加を促されました。岩井誠三先生や産婦人科の望月真人先生、森川肇先生らと一緒にインドネシア、シンガポール、フィリピンを再三にわたり訪問しました。

ネパールの父と呼ばれていた岩村昇先生ともご一緒しました。長年ネパールの山村で暮らした実績のある岩村先生曰く、「私の肝臓には、あらゆる寄生虫が住み着いているのですよ!」と誇らしく話され、選ばれる宿舎も蚊やハエがブンブン飛び回る安宿でした。

周産期医学が国際交流センターの主題に

1982年からは、現地からの要請もあり、周産期医学が中心課題となりました。ジャワ島の中央部にあるガジャマダ大学を中心に、インドネシア国との交流が活発化し、毎年複数名の留学生が大学院生として神戸に来ていました。

最初の留学生は、Dr. Achamad Surjonoで、私と一緒にアンバウンド・ビリルビンの研究を行い、神戸大学小児科からの医学博士号取得のインドネシア人第1号となりました。彼は、その後も度々日本を訪れ、日本の学会にも出席し、日本人新生児学研究者とも親しくなっていました。

新生児栄養学を専門にしている村上龍助先生は、留学生たちから大変人気があり、スイスのバーゼル大学に留学していた彼の体験が役立っていたように思います。Dr. Dradjat Boedimanは、彼の論文指導により学位を取得しています。

東南アジア各国から留学生が神戸に

1980年代も半ばに入ると、日本の新生児医療の進歩は海外でも知られるようになっており、国際交流センターと関係なく、文部省やJSPSなどの奨学金を取得して、東南アジア各国の留学生が神戸にやってきました。

ちなみに、私の在任中の学位取得者には、上記の3名以外に、Sunartini Iman(児玉荘一先生指導)、許大康(上谷良行先生指導)、劉亜梅(和田博子先生指導)、Purunomo Sryantoro(松尾雅文先生指導)、Pokharel Rameshwar Prasad(高田晢先生指導)、黄守青(米谷昌彦先生指導)、朴金花、張愛華(吉川徳茂先生指導)の8名がおられます。いずれの方々も、自国に戻り、教授職をはじめとするいろんな要職に就き、活躍しておられます。

これらの方以外に、フィリピン大学小児科講師をされていたDr. C.D. PadillaやDr. Cifraをはじめ、フィリピンからも多数の留学生が来られています。Dr. Padillaは、2014年からフィリピン大学学長をされていました。ネパール、バングラデシュやシンガポール、韓国、台湾からも来られました。

第3話 留学生が神戸の研究を支えてくれた 戻る

一緒に研究していた留学生のことを今改めて思い浮かべると、自分がパリ大学に留学していた当時と重なってきます。パリ大学のラボであるのに、フランス語でなく、スペイン語が響き渡っていました。一時、神戸でも同じ現象が起こっていました。医局、研究室から聞こえてくるのは、ある時はインドネシア語であり、またある時は中国語です。英語が聞こえてくることはありませんでした。

全国的な小児科医不足の中で、彼ら留学生たちが神戸の小児科学研究を支えてくれていました。彼らは、神戸の生活によく溶け込んでくれ、医局での宴会や、個別にもよく若手医師や看護師たちと三宮の繁華街に繰り出していました。

その後、国際交流として講演を依頼され、彼らの母国に招かれて行きました。ガジャマダ大学では毎年のように国際会議が開催され、新しいスタッフと一緒に、近くにあるボロブドゥール遺跡に行ったのを懐かしく思い出します。

私が定年を迎える頃には、これらの発展途上国といわれていた国々も飛躍的な発展を遂げており、日本との差を感じなくなりました。私のパリ大学で経験が、少しでも彼らの役に立てていたならば幸いです。

ガジャマダ大学での周産期セミナーで

1994年8月

あとがき

新型コロナの流行でずっと家に閉じこもり、暇に任せて思い出をブログとして書き留めていましたので、思ったよりも早く回想記前編としてまとめるに至りました。

何しろ、阪神大震災でアルバムなどの資料はほとんど取り出していませんので、自らの記憶が頼りです。今は、ネットで検索すれば過去の出来事を思い出す糸口を与えてくれるので助かります。

私が過ごした人生の前半期、戦後の復興から高度経済成長期にかけては、右肩上がりのChallenge, Change, Createの繰り返しでした。絶えず背中を押され、立ち止まるのを許されず、必死に過ごた毎日でした。

自ら書いた回想記を読み直してみると、現代とは全くかけ離れた別世界の出来事であったように思え、この50年の隔たりの大きさを改めて実感します。同世代の人にとっては納得し、共感して頂ける点も多いかと思いますが、ミレニアム世代の人たちにとっては、全く興味のないことかも知れません。半世紀前との違いを知る参考になれば幸いです。

パリでの生活については、日本にいた母が、定期的に国際郵便で送った写真をアルバムに整理し、またエアロメールを大切に保存してくれていました。おかげで当時を思い出す手がかりになりました。私よりもはるかに記憶力に優れた道子は、私の記憶間違いを正してくれました。

こうして書き綴っていると、本当に素晴らしい先輩や同僚に恵まれた生活を送れたことに、幸せを感じています。

今回、回想記として纏める動機付けとなったのは、私のブログにいつも目を通してくれている人たちです。特に、「赤ちゃんの四季」を出版するにあたり、大変お世話になった谷川亜有美さんは、ブログに少し間が空くと、私の健康を気遣って下さいます。そのメールに励まされて、ブログを書き続けることができました。今回の回想記前編の編纂するにあたっても、大変お世話になりました。

折り返し点以後については、これまでに書き留めてきた文が、電子媒体として残っていますので、それらを整理し、自らの寿命を見つめながら、焦らずにまとめていこうかと思っています。

2022年2月